Quel genre de fabulistes russes existe-t-il ? Essai de fabulistes russes célèbres Les fabulistes les plus célèbres et pourquoi ils le sont

Ésope

6ème siècle avant JC

Histoire de la vie

Ésope (Ésope) est considéré comme le fondateur de la fable en tant que genre, ainsi que le créateur du langage artistique des allégories - la langue ésopienne, qui n'a pas perdu de sa pertinence depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Dans les périodes les plus sombres de l'histoire, quand on pouvait perdre la tête pour avoir dit la vérité, l'humanité n'est pas tombée dans le mutisme uniquement parce qu'elle avait la langue ésopienne dans son arsenal - elle pouvait exprimer ses pensées, ses opinions, ses protestations dans des histoires tirées de la vie des animaux, oiseaux, poissons.

À l’aide de fables, Ésope a enseigné à l’humanité les bases de la sagesse. « Utilisant les animaux sous la forme sous laquelle ils sont encore représentés sur les armoiries héraldiques, les anciens transmettaient de génération en génération la grande vérité de la vie… » écrivait Gilbert Chesterton. - Si le lion d'un chevalier est féroce et terrible, il est bien féroce et terrible ; Si l’ibis sacré se tient sur une jambe, il est voué à rester ainsi pour toujours.

Dans cette langue, structurée comme un immense alphabet animalier, sont écrites les vérités philosophiques les plus anciennes. Tout comme un enfant apprend la lettre « A » du mot « cigogne », la lettre « B » du mot « taureau », la lettre « B » du mot « loup », une personne apprend des vérités simples et grandes à partir de simples et des créatures fortes - les héros des fables.

Et cette humanité jamais silencieuse, qui doit tant à Ésope, ne sait toujours pas avec certitude si une telle personne a réellement existé ou s'il s'agit d'une personne collective.

Selon la légende, Ésope serait né au 6ème siècle avant JC. en Phrygie (Asie Mineure), fut esclave puis affranchi. Il vécut quelque temps à la cour du roi lydien Crésus à Sardes. Plus tard, alors qu'il se trouvait à Delphes, il fut accusé de sacrilège par l'aristocratie sacerdotale et jeté du haut d'une falaise.

Un livre entier d'histoires amusantes sur sa vie et ses aventures a été conservé. Malgré le fait qu'Ésope, selon la légende, était laid et bossu, et aussi grossier, il est devenu un véritable héros des légendes populaires, racontant ses actions courageuses contre les riches et la noblesse, sa disgrâce face à la fausse sagesse des Élite dirigeante.

Le livre « Portraits exceptionnels de l'Antiquité » (1984) de l'archéologue, historien et critique d'art allemand Hermann Hafner présente un dessin sur un récipient à boire réalisé au Ve siècle avant JC. à Athènes (conservé au Vatican). Il représente de manière grotesque un homologue bossu avec un renard qui, à en juger par ses gestes, lui dit quelque chose. Les scientifiques pensent que le dessin représente Ésope.

Dans le même livre, Hafner affirme qu'à Athènes, sous le règne de Démétrius de Phalère (317-307 av. J.-C.), une statue d'Ésope créée par Lysippe était placée à côté du groupe des « Sept Rois », ce qui indique la haute vénération de le fabuliste et deux siècles après sa mort. On pense que sous Démétrius de Phalère est apparu un recueil de fables d'Ésope, compilé par une personne inconnue de nous. "Dans un tel compilateur, apparemment, il y avait quelque chose de grand et d'humain", comme l'a noté à juste titre Chesterton, "quelque chose du futur et du passé de l'humanité..."

Un recueil de 426 fables en prose a été conservé sous le nom d'Ésope. Parmi eux, de nombreuses histoires nous sont familières. Par exemple : « Un renard affamé a remarqué des grappes de raisin suspendues à une vigne. Elle voulait les avoir, mais n’a pas pu et est partie en se disant qu’ils étaient encore verts. Ou « Le loup a vu un jour comment les bergers dans la hutte mangeaient un mouton. Il s'est approché et a dit : « Quelle histoire vous feriez si je faisais ça ! »

Des écrivains de différentes époques ont donné une forme littéraire aux fables de ce recueil. Au 1er siècle après JC Le poète romain Phèdre est devenu célèbre pour cela, et au IIe siècle l'écrivain grec Vabrius est devenu célèbre. Au Moyen Âge, les fables d'Ésope et de Phèdre étaient publiées dans des recueils spéciaux et étaient très populaires. Les fabulistes modernes La Fontaine en France, Lessing en Allemagne, I.I. en ont tiré leurs intrigues. Khemnitser, A.E. Izmailov, I.A. Krylov en Russie.

|

Phèdre Fabuliste romain antique. Son nom latin n'était pas Phèdre, mais plutôt Phaeder ; des inscriptions et des preuves anciennes témoignent en faveur de cette forme grammaires. Phèdre a vécu au 1er siècle. d'après R. Chronique ; était originaire d'une province romaine Macédoine. Il est probablement arrivé en Italie très jeune ; A en juger par le titre de ses ouvrages, il était un affranchi d'Auguste. L'ambition l'a poussé à se lancer dans la poésie. Il décide de traduire en latin dans les fables iambiques d'Ésope, mais déjà dans le 2ème livre, il sort du rôle d'imitateur et a écrit une fable basée sur une histoire de la vie de Tibère. Le désir du poète de rapprocher les thèmes ses œuvres avec modernité se sont révélées désastreuses pour lui, alors comment à cette époque le pouvoir impérial commençait déjà à persécuter la liberté littérature, et de nombreux informateurs profitaient avidement de chaque opportunité d'engager une procédure de lèse-majesté. Le favori tout-puissant Tibère, Séjan, voyaient dans certaines fables une allusion à sa personne et a causé beaucoup de problèmes au poète, peut-être même l'a envoyé à exilé. Sous Caligula, Phèdre publia probablement le troisième livre de son fable Le poète a voulu terminer sa carrière poétique avec ce livre, afin de « laisser quelque chose pour le développement et pour leurs futurs frères », mais cela ne l'a pas empêché de publier ses quatrième et cinquième livres. Phèdre est probablement mort vers 87 - 88 selon R. Chr. Il a fièrement dit à l'un de ses clients déclara que son nom vivrait aussi longtemps que la littérature romaine serait respectée, mais il comptait plus sur les générations futures que sur ses contemporains, dont il compare l'attitude envers lui à l'attitude d'un coq envers une perle grain. Aspirant exclusivement à la gloire, Phèdre ne recherchait aucune avantages matériels. Son principal mérite réside dans le fait qu'il a introduit Littérature romaine, fables, en tant que département indépendant ; elle avait l'habitude de on ne le trouve que sporadiquement dans les œuvres de divers écrivains. Malgré les déclarations répétées du fabuliste sur son indépendance, dans ses meilleures œuvres il ne reste que imitateur d'Ésope. Ses tentatives pour composer des fables dans l'esprit d'Ésope devraient être considéré comme un échec. Par exemple, Lessing a condamné à juste titre fable 4, 11, que Phèdre appelle expressément la sienne. Fiodor impose souvent la morale de la fable à son lecteur ; parfois, à en juger par conclusion, il ne comprend même pas le sens de la fable grecque qu'il traduit ; bien souvent, finalement, il s'éloigne de la simplicité de sa famille d'élection poésie et s'égare dans la satire. Les poèmes de Phèdre, où il parle des événements de son temps ; comme par exemple un épisode de vie du flûtiste Princeps (5, 7). Parmi les avantages incontestables de Phèdre appartient à son langage simple, clair et pur, grâce auquel il les fables, surtout autrefois, étaient lues avec assiduité dans les écoles ; le seul l'inconvénient à cet égard est l'utilisation excessive de résumés des noms Les iambes de Phèdre respectent strictement les lois de la métrique. Rabaisser La renommée littéraire de F. a été grandement contribuée par des imitateurs aussi talentueux lui, comme Lafontaine et Florian. Au Moyen Âge, Phèdre souffrit d'une particularité destin : ses fables étaient racontées en prose, et ces récits étaient complètement l'aumônier de la cour d'Henri II d'Angleterre, Walter, l'a raconté en vers. Seulement à la fin du XVIe siècle. trois manuscrits anciens de Phèdre lui-même ont été trouvés, dont un est décédé. 30 fables de Phèdre sont devenues connues uniquement du monde scientifique dès le début du XIXe siècle, lorsqu'on découvrit une liste d'entre eux dressée par le cardinal Perotti au XVe siècle ; mais même après avoir trouvé l'enregistrement de Perotti, on ne peut pas aller loin nous garantissons que nous avons tous Phèdre. La perte des fables indique déjà leur répartition entre les livres : au 1er - 31, au 2e - seulement 8, au 3e - 19, en 4e - 25, dans le 5e - seulement 10. Le manuscrit principal de F. - "codex Pitboeanns" (IXe siècle). du nom de son ancien propriétaire Nitu, aujourd'hui est entre des mains privées ; en 1893, il fut publié phototypiquement à Paris. |

Jean Lafontaine

(Français Jean de La Fontaine) - célèbre fabuliste français ; genre. en 1621 à Château-Thierry, décédé en 1695

Son père servait au ministère des forêts et Lafontaine passa son enfance parmi les forêts et les champs. À l'âge de vingt ans, il entre à la confrérie des Oratoriens (Oratoire) pour se préparer au clergé, mais s'intéresse davantage à la philosophie et à la poésie.

En 1647, le père de Jean La Fontaine lui cède sa place et le convainc d'épouser une jeune fille de 15 ans. Il prit très à la légère ses nouvelles responsabilités, tant officielles que familiales, et partit bientôt pour Paris, où il vécut toute sa vie parmi des amis, admirateurs et admirateurs de son talent ; Il a oublié sa famille pendant des années et seulement occasionnellement, sur l'insistance d'amis, il s'est rendu dans son pays natal pour une courte période.

Sa correspondance avec son épouse, dont il faisait la confidente de ses nombreuses aventures amoureuses, a été conservée. Il accordait si peu d'attention à ses enfants que, ayant rencontré son fils adulte dans la même maison, il ne le reconnut pas. A Paris, Lafontaine connaît un brillant succès ; Fouquet lui donna une large pension en guise de paiement pour un poème par mois ; toute l'aristocratie le protégeait, et il savait rester indépendant et gracieusement moqueur, même au milieu des panégyriques flatteurs dont il comblait ses patrons.

Les premiers poèmes qui transformèrent Jean La Fontaine de poète de salon en poète de premier ordre furent écrits par lui en 1661 et inspirés par la sympathie pour le triste sort de son ami Fouquet. Il s'agit de l'Élégie aux nymphes de Vaux, dans laquelle il intercède ardemment auprès de Louis XIV en faveur du dignitaire disgracié. Il vécut à Paris, d'abord chez la duchesse de Bouillon, puis, pendant plus de 20 ans, à l'hôtel Madame de Sablière ; lorsque celui-ci mourut et qu'il quitta sa maison, il rencontra son ami d'Hervart, qui l'invita à vivre avec lui. « C’est exactement là que je me dirigeais », fut la réponse naïve du fabuliste.

En 1659-65. Jean La Fontaine était un membre actif du cercle des « cinq amis » - Molière, L., Boileau, Racine et Chappelle, et entretenait des relations amicales avec tout le monde même après la rupture entre les autres membres du cercle. Parmi ses amis se trouvaient également Condé, La Rochefoucauld, Madame de Sévigny et d'autres ; seulement il n'avait pas accès à la cour, puisque Louis XIV n'aimait pas un poète frivole qui ne reconnaissait aucune responsabilité. Cela ralentit l'élection de La Fontaine à l'académie, dont il ne devint membre qu'en 1684. Sous l'influence de Madame de Sablier, La Fontaine, dans les dernières années de sa vie, devint croyant, restant cependant un frivole et poète distrait, pour qui seule sa poésie était sérieuse. L'importance de Jean La Fontaine pour l'histoire de la littérature réside dans le fait qu'il a créé un nouveau genre, n'empruntant aux auteurs anciens que l'intrigue extérieure des fables. La création de ce nouveau genre de fables mi-lyriques et mi-philosophiques est déterminée par le caractère individuel de La Fontaine, qui recherchait une forme poétique libre pour refléter sa nature artistique.

Ces recherches n’ont pas abouti immédiatement. Sa première œuvre fut La Gioconda (Joconde, 1666), une imitation frivole et spirituelle de l'Arioste ; S’ensuit toute une série de « contes de fées », extrêmement obscènes. En 1668 paraissent les six premiers livres de fables, sous le titre modeste : « Fables d'Esope, traduites en vers par M. La Fontaine » (Fables d'Esope, mises en vers par M. de La Fontaine) ; La 2e édition, qui contenait déjà 11 livres, fut publiée en 1678, et la 3e, avec l'inclusion du 12e et dernier livre, en 1694. Les deux premiers livres sont de nature plus didactique ; dans le reste, Jean La Fontaine devient de plus en plus libre, mêle l'enseignement moral au transfert de sentiments personnels et, au lieu d'illustrer, par exemple, telle ou telle vérité éthique, il véhicule surtout une sorte d'ambiance.

Jean La Fontaine est surtout un moraliste et, en tout cas, sa moralité n'est pas sublime ; il enseigne une vision sobre de la vie, la capacité d'utiliser les circonstances et les personnes, et dépeint constamment le triomphe des intelligents et des rusés sur les simples d'esprit et les gentils ; Il n'y a absolument aucune sentimentalité là-dedans - ses héros sont ceux qui savent organiser leur propre destin. Mais ce n'est pas dans cette morale grossière et utilitaire que réside le sens des fables de Jean La Fontaine : elles sont grandes par leur valeur artistique ; l’auteur y créa « une comédie en cent actes, mettant en scène le monde entier et tous les êtres vivants dans leurs relations mutuelles ». Il comprenait les gens et la nature ; reproduisant les mœurs de la société, il ne les brisait pas comme un prédicateur, mais cherchait en elles le drôle ou le touchant. Contrairement à son époque, il considérait les animaux non pas comme des créatures mécaniques, mais comme un monde vivant, doté d’une psychologie riche et variée. Toute la nature vit dans ses fables. Sous couvert du règne animal, il dessine bien entendu le règne humain, et il dessine avec subtilité et précision ; mais en même temps, ses types d'animaux sont extrêmement maîtres d'eux-mêmes et artistiques.

La signification artistique des fables de Jean La Fontaine est également apportée par la beauté des introductions et digressions poétiques de La Fontaine, son langage figuratif, ses vers libres, son art particulier de transmettre le mouvement et les sentiments avec rythme, et en général l'étonnante richesse et variété de la forme poétique. . Un hommage à la littérature galante était l'œuvre en prose de Jean La Fontaine - l'histoire « L'amour de Psyché et de Cupidon » (Les amours de Psyché et de Cupidon), qui est une reprise du conte d'Apulée sur Cupidon et Psyché de son roman « L'Âne d'Or".

Ivan Andreïevitch Krylov

Fabuliste, écrivain, dramaturge russe.

Né en 1769 à Moscou. Le jeune Krylov étudiait peu et de manière non systématique. Il avait dix ans lorsque son père, Andrei Prokhorovich, qui était alors un petit fonctionnaire à Tver, est décédé. Andrei Krylov «n'a pas étudié les sciences», mais il aimait lire et a inculqué son amour à son fils. Il a lui-même appris au garçon à lire et à écrire et lui a laissé un coffre de livres en héritage. Krylov a poursuivi ses études grâce au parrainage de l'écrivain Nikolai Alexandrovich Lvov, qui a lu les poèmes du jeune poète. Dans sa jeunesse, il vivait beaucoup dans la maison de Lvov, étudiait avec ses enfants et écoutait simplement les conversations des écrivains et des artistes qui venaient lui rendre visite. Les lacunes d'une éducation fragmentaire ont affecté plus tard - par exemple, Krylov a toujours été faible en orthographe, mais on sait qu'au fil des années, il a acquis des connaissances assez solides et une vision large, a appris à jouer du violon et à parler italien.

Il a été inscrit au service du tribunal inférieur du zemstvo, même si, évidemment, il s'agissait d'une simple formalité - il ne s'est pas présenté en présence de Krylov, ou n'y est presque pas allé, et n'a reçu aucune somme d'argent. À l'âge de quatorze ans, il se retrouve à Saint-Pétersbourg, où sa mère est allée demander une pension. Il a ensuite été transféré à la Chambre du Trésor de Saint-Pétersbourg. Cependant, il n'était pas trop intéressé par les affaires officielles. Parmi les passe-temps de Krylov figuraient en premier lieu les études littéraires et les visites au théâtre. Ces passions n'ont pas changé même après la perte de sa mère à l'âge de dix-sept ans, et prendre soin de son jeune frère lui incombait. Dans les années 80, il écrit beaucoup pour le théâtre. De sa plume sont sortis les livrets des opéras-comiques « The Coffee Shop » et « The Mad Family », des tragédies « Cléopâtre » et « Philomela » et de la comédie « L'écrivain dans le couloir ». Ces œuvres n'ont apporté ni argent ni renommée au jeune auteur, mais l'ont aidé à entrer dans le cercle des écrivains de Saint-Pétersbourg. Il était parrainé par le célèbre dramaturge Ya B. Knyazhnin, mais le fier jeune homme, décidant qu'on se moquait de lui dans la maison du « maître », rompit avec son ami plus âgé. Krylov a écrit la comédie "Les farceurs", dans les personnages principaux de laquelle Rhymestealer et Tarator, les contemporains reconnaissaient facilement le prince et sa femme. "Les farceurs" est une œuvre plus mature que les pièces précédentes, mais la production de la comédie a été interdite et les relations de Krylov se sont détériorées non seulement avec la famille Knyazhnin, mais aussi avec la direction du théâtre, dont dépendait le sort de toute œuvre dramatique. .

Depuis la fin des années 80, l'activité principale se situe dans le domaine du journalisme. En 1789, il publie pendant huit mois la revue « Mail of Spirits ». L'orientation satirique, apparue déjà dans les premières pièces de théâtre, a été conservée ici, mais sous une forme quelque peu transformée. Krylov a créé une caricature de sa société contemporaine, encadrant son histoire sous la forme fantastique d'une correspondance entre les gnomes et le sorcier Malikulmulk. La publication a été interrompue car le magazine ne comptait que quatre-vingts abonnés. À en juger par le fait que « Spirit Mail » a été réédité en 1802, son apparition n'est pas passée inaperçue auprès du public lisant.

En 1790, il prend sa retraite et décide de se consacrer entièrement à l'activité littéraire. Il devient propriétaire d'une imprimerie et, en janvier 1792, avec son ami l'écrivain Klushin, commence à publier le magazine "Spectator", qui jouit déjà d'une plus grande popularité.

Le plus grand succès de "The Spectator" a été apporté par les œuvres de Krylov lui-même, "Kaib", une histoire orientale, un conte de fées de la Nuit, "Un éloge funèbre à la mémoire de mon grand-père", "Un discours prononcé par un débauché dans une rencontre de fous", "Pensées d'un philosophe sur la mode". Le nombre d'abonnés a augmenté. En 1793, le magazine fut rebaptisé « Saint-Pétersbourg Mercure ». À cette époque, ses éditeurs se concentraient principalement sur des attaques ironiques constantes contre Karamzine et ses partisans. L'éditeur de Mercure était étranger à l'œuvre réformiste de Karamzine, qui lui paraissait artificielle et trop soumise aux influences occidentales. L’admiration pour l’Occident, la langue française et les modes françaises était l’un des thèmes favoris de l’œuvre du jeune Krylov et l’objet de ridicule dans nombre de ses comédies. De plus, les Karamzinistes le repoussaient avec leur mépris pour les règles strictes de la versification classique, et il était indigné par le style trop simple, à son avis, « commun » de Karamzine. Comme toujours, il dépeint ses adversaires littéraires avec un causticisme empoisonné. Ainsi, dans « Un discours de louange à Ermolafide, prononcé lors d'une réunion de jeunes écrivains », Karamzine a été décrit de manière moqueuse comme une personne disant des bêtises, ou « Yermolafia ». Peut-être que ce sont précisément les vives polémiques avec les karamzinistes qui ont éloigné les lecteurs du Mercure de Saint-Pétersbourg.

À la fin de 1793, la publication du Mercure de Saint-Pétersbourg cessa et Krylov quitta Saint-Pétersbourg pendant plusieurs années. Selon l’un des biographes de l’écrivain : « De 1795 à 1801, Krylov semblait disparaître de nous ». Certaines informations fragmentaires suggèrent qu'il a vécu quelque temps à Moscou, où il jouait beaucoup et imprudemment aux cartes. Apparemment, il errait dans la province, vivant dans les domaines de ses amis. En 1797, Krylov se rendit dans la propriété du prince S. F. Golitsyn, où il était apparemment son secrétaire et l'enseignant de ses enfants.

C'est pour une représentation à domicile chez les Golitsyn en 1799-1800 que la pièce « Trump ou Podschipa » a été écrite. Dans la caricature maléfique d’un guerrier stupide, arrogant et méchant, Trump était facilement discernable. Paul Ier, que l'auteur n'aimait pas principalement à cause de son admiration pour l'armée prussienne et le roi Frédéric II. L'ironie était si caustique que la pièce n'a été publiée pour la première fois en Russie qu'en 1871. L’importance de « Trump » ne réside pas seulement dans ses connotations politiques. Ce qui est plus important est que la forme même de la « tragédie à plaisanterie » parodiait la tragédie classique avec son style élevé et signifiait à bien des égards le rejet par l’auteur des idées esthétiques auxquelles il avait été fidèle au cours des décennies précédentes.

Après la mort de Paul Ier, le prince Golitsyne fut nommé gouverneur général de Riga et Krylov en fut le secrétaire pendant deux ans. En 1803, il prit de nouveau sa retraite et, apparemment, passa à nouveau les deux années suivantes à voyager continuellement à travers la Russie et à jouer aux cartes. C’est au cours de ces années, dont on sait peu de choses, que le dramaturge et journaliste commence à écrire des fables.

On sait qu'en 1805, Krylov montra à Moscou le célèbre poète et fabuliste I.I. Dmitriev votre traduction de deux fables La Fontaine: "Le chêne et la canne" et "La mariée difficile". Dmitriev a hautement apprécié la traduction et a été le premier à constater que l'auteur avait trouvé sa véritable vocation. Le poète lui-même ne l'a pas immédiatement compris. En 1806, il ne publie que trois fables, après quoi il revient à la dramaturgie.

En 1807, il sortit trois pièces à la fois, qui gagnèrent une grande popularité et furent jouées avec succès sur scène. Il s'agit de « Fashion Shop », « Leçon pour filles » et « Ilya Bogatyr ». Les deux premières pièces furent particulièrement réussies, chacune ridiculisant à sa manière la prédilection des nobles pour la langue française, les modes, les mœurs, etc. et assimilait en fait la gallomanie à la stupidité, à la débauche et à l'extravagance. Les pièces de théâtre ont été jouées à plusieurs reprises et « The Fashion Shop » a même été joué à la cour.

Malgré le succès théâtral tant attendu, Krylov décide de suivre une voie différente. Il cesse d'écrire pour le théâtre et consacre chaque année de plus en plus d'attention au travail sur les fables.

En 1808, il publie 17 fables, dont la célèbre « L'éléphant et le carlin ».

En 1809, le premier recueil est publié, ce qui rend immédiatement son auteur véritablement célèbre. Au total, avant la fin de sa vie, il a écrit plus de 200 fables, regroupées en neuf livres. Il a travaillé jusqu'à ses derniers jours - les amis et connaissances de l'écrivain ont reçu la dernière édition à vie des fables en 1844, accompagnée d'un avis de décès de leur auteur.

Au début, l'œuvre de Krylov était dominée par des traductions ou des adaptations des célèbres fables françaises de La Fontaine (« La Libellule et la Fourmi », « Le Loup et l'Agneau »), puis progressivement il commença à trouver de plus en plus d'intrigues indépendantes, dont beaucoup étaient liés à des événements d'actualité de la vie russe. Ainsi, les fables "Quatuor", "Cygne", "Pike and Cancer", "Wolf in the Kennel" sont devenues une réaction à divers événements politiques. Des intrigues plus abstraites ont constitué la base de "Le Curieux", "L'Ermite et l'Ours" et d'autres. Cependant, les fables écrites « sur le sujet du jour » commencèrent très vite à être également perçues comme des œuvres plus généralisées. Les événements qui ont donné lieu à leurs écrits ont été rapidement oubliés et les fables elles-mêmes sont devenues la lecture préférée de toutes les familles instruites.

Travailler dans un nouveau genre a radicalement changé la réputation littéraire de Krylov. Si la première moitié de sa vie s'est déroulée pratiquement dans l'obscurité, a été pleine de problèmes matériels et de privations, alors à l'âge de la maturité, il était entouré d'honneurs et de respect universel. Les éditions de ses livres se sont vendues à d'énormes tirages à cette époque. L'écrivain, qui se moquait autrefois de Karamzine pour sa prédilection pour les expressions trop populaires, créait désormais lui-même des œuvres compréhensibles pour tout le monde et devenait un écrivain véritablement populaire.

Krylov est devenu un classique de son vivant. Déjà en 1835, V.G. Belinsky dans son article « Rêves littéraires », il n'a trouvé que quatre classiques de la littérature russe et a mis Krylov sur un pied d'égalité avec Derjavine ,Pouchkine Et Griboïedov .

Tous les critiques ont prêté attention au caractère national de sa langue et à son utilisation de caractères du folklore russe. L’écrivain est resté toute sa vie hostile à l’occidentalisme. Ce n’est pas un hasard s’il a rejoint la société littéraire « Conversation des amoureux de la littérature russe », qui défendait le style russe ancien et n’a pas reconnu la réforme linguistique de Karamzine. Cela n'a pas empêché Krylov d'être aimé à la fois par les partisans et les opposants du nouveau style léger. Ainsi, Pouchkine, dont la direction littéraire de Karamzine était beaucoup plus proche, comparant Lafontaine et Krylov, écrivait : " Tous deux resteront à jamais les favoris de leurs concitoyens. Quelqu'un a dit à juste titre que la simplicité est une propriété innée du peuple français ; " au contraire, un trait distinctif de nos mœurs est une sorte de ruse joyeuse de l'esprit, de moquerie et une manière pittoresque de s'exprimer.

Parallèlement à la reconnaissance populaire, il y a aussi une reconnaissance officielle. À partir de 1810, Krylov fut d'abord bibliothécaire adjoint puis bibliothécaire à la Bibliothèque publique impériale de Saint-Pétersbourg. Dans le même temps, il reçut une pension augmentée à plusieurs reprises « en l’honneur de ses excellents talents en littérature russe ». Il a été élu membre de l'Académie russe, a reçu une médaille d'or pour ses mérites littéraires et a reçu de nombreux autres prix et distinctions.

L'un des traits caractéristiques de la popularité de Krylov réside dans les nombreuses histoires semi-légendaires sur sa paresse, sa négligence, sa gourmandise et son esprit.

Déjà, en 1838, la célébration du cinquantième anniversaire de l’activité créatrice du fabuliste s’est transformée en une véritable fête nationale. Au cours des deux derniers siècles, il n’y a pas eu une seule génération en Russie qui n’ait pas été élevée dans les fables de Krylov.

Ivan Andreevich Krylov est décédé en 1844 à Saint-Pétersbourg.

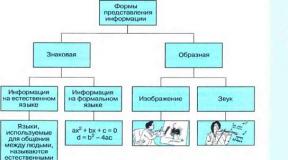

Une fable est un genre poétique ou en prose d'une courte œuvre littéraire.

Caractéristiques de la fable

La fable contient une idée instructive (morale), utilise la technique de l'allégorie et utilise un grand nombre de dialogues. Fondamentalement, les personnages principaux sont des animaux intelligents avec la morale, les traits et les vices des gens (entêtement, cupidité, ruse). Le but d’écrire une fable est d’apprendre aux gens à éradiquer leurs défauts. De plus, les héros de ce genre peuvent être des personnes, des plantes, des objets.

Les fabulistes russes suivants sont connus :

- Ivan Ivanovitch Khemnitser ;

- Ivan Andreïevitch Krylov ;

- Alexandre Efimovitch Izmailov ;

- Ivan Ivanovitch Dmitriev ;

- Lev Nikolaïevitch Tolstoï.

Informations sur les fabulistes

I. I. Khemnitser est un poète, traducteur et fabuliste russe du XVIIIe siècle. Au total, le poète a écrit 91 fables ; ce numéro comprend des œuvres de sa propre composition, ainsi que ses traductions de fables de La Fontaine et de Gellert. Les fables de Chemnitzer n'ont pas le caractère satirique caractéristique de ce genre ; ils se caractérisent davantage par une humeur mélancolique. Exemples de ses œuvres : « Libellule », « Happy Husband ».

I. A. Krylov est poète et fabuliste au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. L'intrigue de sa fable "La Libellule et la Fourmi" a été largement copiée de l'intrigue de la fable de son prédécesseur Chemnitzer "La Libellule", mais cette œuvre a été complétée par de l'humour et des tournures satiriques. Les fables de Krylov sont connues pour leurs nombreux slogans (par exemple, « Même si un œil voit, une dent est engourdie » - la fable « Le renard et les raisins »).

A. E. Izmailov - fonctionnaire, journaliste, enseignant et fabuliste de la première moitié du XIXe siècle. Ses fables sont caractérisées par le réalisme et également liées à la satire. Un exemple de sa fable est « Le loup et la grue », dans laquelle, en utilisant la technique de l'allégorie, l'ingratitude humaine est condamnée.

I. I. Dmitriev - poète, satiriste et prosateur des XVIIIe-XIXe siècles. Traduction de fables et de contes de fées du français vers le russe (exemple : « Le chêne et le roseau »). Certains de ses poèmes ont ensuite été mis en musique.

L.N. Tolstoï est l'écrivain et penseur russe le plus célèbre du XIXe siècle. Tolstoï n'a pas écrit ses propres fables, mais il s'est engagé dans des traductions littérales des fables d'Ésope, l'ancien poète et fabuliste grec qui a vécu avant notre ère. Exemples de fables : « Le loup et l'agneau », « Le chat et les souris ».

La fable est un genre qui nous est venu depuis la Grèce antique. Dans un passé lointain, le célèbre est apparu devant nous. Plus tard, les écrivains et les poètes se sont tournés vers les fables pour ridiculiser les défauts des gens et des dirigeants et enseigner aux lecteurs, avec l'aide de leurs héros, où apparaissent le plus souvent divers animaux. Il y avait aussi des fabulistes dans la littérature russe. Il suffit de regarder Ivan Andreïevitch Krylov, surnommé le grand fabuliste russe, et pour cause. Cependant, commençons dans l'ordre, car avant Krylov, comme après lui, il y avait d'autres écrivains tout aussi talentueux, dont la liste de noms commence à être étudiée dès la 4e année.

Liste des noms de famille des fabulistes russes

Ainsi, une fable est un genre merveilleux où, à l'aide de petites œuvres poétiques, les fabulistes transmettent et transmettent la vérité aux lecteurs et où il y a toujours une morale. Si nous nommons les fabulistes de notre pays, j'inclurai dans ma liste les personnes qui ont vraiment réussi dans ce genre et sont devenues célèbres. Parmi eux figurent A. Kantemir, V.K. Trediakovsky, A.P. Sumarokov, D.I. Fonvizin, G.R. Derjavin, I. I. Dmitriev. Bien sûr, I. A. Krylov, dont même un enfant connaît les fables. Après Krylov, il y eut des fabulistes merveilleux comme Joukovski, Prutkov, Tolstoï et notre contemporain Mikhalkov. Je voudrais maintenant examiner la liste des patronymes des fabulistes, en m'attardant plus en détail sur certains d'entre eux.

Fabuliste Sumarokov A.P.

Sumarokov était l'un des fabulistes célèbres qui ont non seulement hérité de leurs prédécesseurs, imitant le travail d'Ésope et retravaillant les œuvres des poètes grecs anciens, comme l'ont fait Kantemir et Trediakovsky. Sumarokov était une personne talentueuse qui fut l'un des premiers écrivains à faire un sérieux pas en avant et à commencer à écrire ses propres œuvres courtes. Leurs scènes courtes qui ressemblaient à la vie quotidienne étaient écrites dans un langage grossier. Il les appelait des paraboles.

Le fabuliste russe Dmitriev I.I.

Dmitriev est devenu le fondateur de la fable du salon. Le langage de ses œuvres se distinguait par sa facilité et les personnages animaliers se distinguaient par leur esprit. En lisant les œuvres de Dmitriev, on note son bon goût. Comme ses prédécesseurs Sumarokov, Fonvizin, Derzhavin, il a réformé la langue et a servi de base à l'œuvre du célèbre poète - fabuliste Krylov.

Krylov I.A.

- un écrivain que nous connaissons depuis l'enfance. Ses courtes œuvres satiriques reflètent la vie au XIXe siècle. Dans ses œuvres, l'auteur utilise des images inattendues, le langage de ses œuvres est pertinent, lumineux et figuratif. Lorsque vous lisez les fables de Krylov, vous ne voyez pas seulement des défauts et des vices, car l'auteur ridiculise la ruse, la paresse, la lâcheté, la stupidité et l'ignorance. Dans ses ouvrages, l'auteur montre également des moyens de le corriger. Nous voyons ainsi le désir de l’écrivain de rendre le monde meilleur, plus gentil et plus honnête. En même temps, tout est fait dans un langage qui nous est accessible, simple et compréhensible. C'est probablement pourquoi ses fables sont faciles à lire et sont perçues correctement même par les écoliers.

Fabuliste Mikhalkov

Mikhalkov Sergei est l'écrivain préféré de toutes les filles et garçons de l'Union soviétique. Ses fables, comme celles de Krylov, sont connues de beaucoup depuis l'enfance. Il a poursuivi la tradition des fables classiques russes, décrivant des phénomènes négatifs de la vie quotidienne et de la morale, ridiculisant les vices de l'humanité et les actions des gens.

FABULORITS CÉLÈBRES IVAN ANDREEVITCH KRYLOV () I.A. KRYLOV HUD. K. BRYULLOV.

Écrivain, fabuliste, journaliste russe, est né le 13 février 1769 à Moscou dans la famille d'un officier à la retraite. Les années d'enfance de l'écrivain se sont déroulées à Tver et dans l'Oural. Il n'a jamais reçu une éducation adéquate. Sa famille vivait très mal ; alors qu'il était encore adolescent, Krylov fut contraint de rejoindre le bureau du tribunal de Zemstvo en tant que sous-greffier. En 1782, Krylov s'installe à Saint-Pétersbourg, où il obtient un poste de petit fonctionnaire à la Chambre du Trésor. Krylov est engagé dans l'auto-éducation, étudiant la littérature et les mathématiques, le français et l'italien. Dans un jeune fonctionnaire s'essaye au domaine dramatique. Il a créé plus de 200 fables, imprégnées d'un esprit démocratique, se distinguant par une acuité satirique, un langage vif et approprié. Ils ont dénoncé les vices sociaux et humains. Le 9 novembre 1844, à l'âge de 75 ans, Krylov décède. Enterré à Saint-Pétersbourg. Krylov Ivan Andreïevitch

Et vous, mes amis, peu importe la façon dont vous vous asseyez, vous n’êtes pas dignes d’être musiciens. Oui, mais les choses sont toujours là. Comment, sous chaque feuille, la table et la maison étaient prêtes. Les yeux du singe sont devenus faibles avec la vieillesse. Mon souffle s'est coupé de ma gorge avec joie. Sans me battre du tout, je peux me lancer dans de gros tyrans. "Expressions idiomatiques"

« Oui, Moska ! Vous savez, elle est forte... « Le Corbeau croassait à pleins poumons... « C'est vous qui en êtes responsables... « Et vous, mes amis, peu importe comment vous vous asseyez... pour avoir aboyé après l'éléphant." le fromage est tombé. Il y avait un tel truc avec lui. qu'est-ce que je veux manger ? "Tout le monde n'est pas fait pour être musicien." "Continuez la ligne..."

Originaire de la Grèce antique. Il est basé sur une histoire morale qui contient de la moralité soit dans le texte de l'œuvre elle-même, soit dans une partie distincte de celle-ci. Traditionnellement, ce genre est petit en volume et écrit sous forme poétique. Comme personnages principaux, les fabulistes célèbres choisissent le plus souvent des animaux qui incarnent les vices à la fois d'un individu et de la société dans son ensemble.

Développement du genre

On pense que la fable trouve son origine dans la Grèce antique. Ses premiers auteurs s'appellent Stésichore et Hésiode. Cependant, la plus grande renommée a acquis la plus grande renommée, dont les œuvres ont ensuite été utilisées par des fabulistes célèbres comme base pour créer des œuvres de ce genre. Moins populaires étaient Démétrius de Phalerum (300 avant JC) et Babrius (IIe siècle après JC).

Du Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle, les fables ont été écrites par Jean de La Fontaine, qui vécut en France au XVIIe siècle, et par le poète allemand Gellert. Aux XVIIIe et XIXe siècles, ce genre a acquis une grande popularité dans la littérature russe. La plus grande renommée ici a été obtenue par V.K. Trediakovsky, A.P. Sumarokov et, bien sûr, I.A. Krylov.

Ésope - célèbre fabuliste grec ancien

C'est une personne assez connue et pourtant mystérieuse. On pense qu'Ésope a vécu au 6ème siècle avant JC. e. dans l'une des villes de Thrace ou de Phrygie.

La principale source d'informations sur le fabuliste sont les légendes, car on ne sait toujours pas avec certitude si une telle personne a réellement existé. On lui attribue la création de petites histoires fascinantes en prose, d’où découle un message moral. Ils étaient principalement dirigés contre la noblesse, ce qui exigeait un contenu spécial et voilé. Les héros étaient des animaux conventionnels qui parlaient un langage simple. D'où le slogan « langue ésopienne », qui est activement utilisé à notre époque dans le sens d'« allégorie ».

L'intérêt pour les intrigues des fables d'Ésope a toujours existé. Ses disciples Phèdre et Flavius Avian traduisirent les textes en latin. Beaucoup des fabulistes les plus célèbres de différentes époques les ont utilisés comme base pour créer leurs propres œuvres. D'où les intrigues plutôt familières et similaires dans les textes de différents auteurs. Voici un exemple de la fable d'Ésope : le loup vit les bergers manger un mouton, s'approcha et dit en se tournant vers eux : « Et quel bruit il y aurait si je le faisais. »

Les oeuvres de Jean de La Fontaine

L'histoire commence avec l'œuvre d'un fabuliste français qui vécut entre 1621 et 1695.

Son enfance s'est déroulée près de la nature, puisque son père travaillait dans le département des forêts. Lafontaine n'a pas pris au sérieux le poste hérité de ses parents et s'est rapidement retrouvé à Paris, où il a vécu toute sa vie, acquérant d'ailleurs une grande renommée. Les portes de presque tous les salons de la capitale lui étaient ouvertes, à l'exception du palais royal : ils n'aimaient pas un poète libre et frivole qui n'acceptait aucune obligation.

La principale renommée du poète vient de 6 livres sous le seul titre « Les Fables d’Ésope, traduites en vers par M. Lafontaine ». Ils se distinguaient par un très bon langage figuratif, diverses formes poétiques et un rythme particulier. Le contenu entrelaçait organiquement les réflexions philosophiques et les digressions lyriques les plus intéressantes. Les héros de La Fontaine réussissaient généralement grâce à leur dextérité et leur capacité à tirer profit de la situation.

Le genre fable dans la littérature russe

L'intérêt pour les œuvres d'Ésope, puis de La Fontaine, est observé dans de nombreux pays, dont la Russie. Au XVIIe siècle, les fables de Stefanite et d'Ikhnilat étaient connues. Cependant, ce genre n'a atteint sa plus grande popularité qu'après l'époque de Pierre le Grand, lorsque des fabulistes véritablement célèbres sont apparus dans la littérature. Les œuvres imitatives russes de ce genre sont progressivement remplacées par des œuvres originales.

Le premier ici fut A. Cantemir, qui écrivit 6 fables dans l'esprit d'Ésope et s'occupa du traitement des œuvres de l'ancien poète grec.

Fabulistes célèbres A. Sumarokov, I. Khemnitser, I. Dmitriev

La prochaine étape sérieuse a été franchie par A. Sumarokov : son héritage créatif comprend 334 fables, dont la plupart sont déjà des œuvres indépendantes. Ce sont de petites scènes vivantes écrites en vers libres et dans un langage un peu rude. Selon l'auteur, cela était exigé par le calme bas auquel appartenaient les fables. Les œuvres elles-mêmes rappelaient beaucoup une scène naturaliste de la vie quotidienne et l'intrigue provenait du folklore, ce qui donnait également aux œuvres un caractère folklorique. Sumarokov lui-même les appelait souvent fables-paraboles, ce qui détermine déjà l'intention de l'auteur.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le recueil « Fables et Contes de N.N. » est publié. en vers », dont une caractéristique des œuvres était une combinaison de caractéristiques du classicisme et du sentimentalisme. Le nom de l'auteur, I. I. Khemnitser, n'est devenu connu du grand public que deux décennies plus tard, lorsque le livre a été réédité après la mort du poète. Les principales caractéristiques de ses fables sont bien exprimées dans l'épigraphe du deuxième recueil : « Dans la nature, dans la simplicité, il cherchait la vérité... » Pour le poète, l'exactitude et l'expression logique de la pensée étaient plus importantes, ce qui le limitait dans le choix des moyens d'expression. Beaucoup ont noté que, contrairement à Sumarokov avec sa conversation « paysanne », la langue de Khemnitser ressemblait davantage à un discours noble, plus doux et élégant.

Cette série de fabulistes est clôturée par I. Dmitriev, qui était très ami avec Karamzine. Cela a laissé une empreinte sur son œuvre. Le langage de Dmitriev est particulièrement léger, doux et de bon goût, et les personnages animaux s'expriment à la fois pleins d'esprit et doux. Ce n'est pas un hasard s'il a été qualifié de réformateur dans le domaine du langage poétique et de fondateur de la fable de salon.

Dans la critique littéraire russe, l'opinion a été préservée selon laquelle ces fabulistes célèbres ont réussi à réformer le langage des œuvres de ce genre et ont jeté les bases de la formation de l'œuvre d'un autre poète célèbre.

Grand I. A. Krylov

Ce poète, que nous connaissons depuis l'enfance, a commencé par des traductions de son bien-aimé La Fontaine en 1805, puis pendant encore 6 ans il s'est essayé à différents genres.

La reconnaissance de Krylov en tant que fabuliste a eu lieu en 1811, au cours de laquelle 18 fables ont été écrites, dont 15 originales. Un langage figuratif brillant et approprié, des images attrayantes et souvent inattendues, qui sont presque toutes devenues des noms familiers, des réponses instantanées aux événements sociopolitiques les plus actuels - tels sont les traits les plus significatifs des fables de I. Krylov. Ses œuvres incarnaient la sagesse et l'originalité du peuple et posaient les bases du réalisme. Le patrimoine créatif de I. Krylov comprend 340 fables, publiées en 9 recueils. Du vivant du poète, ses livres ont été traduits en italien, allemand, anglais et français.

Il se trouve que le célèbre fabuliste russe I. A. Krylov a joué un rôle de premier plan dans le développement de ce genre dans la littérature mondiale. Personne ne pourrait dire quelque chose de mieux ou de plus.