Ipovolemia: meccanismi di sviluppo, quadro clinico, gradi, cure d'urgenza e trattamento. Ipovolemia: che cos'è? Cause, sintomi e trattamento della malattia Ipovolemia moderata su entrambi i lati

L'ipovolemia è una diminuzione del volume del sangue circolante nel corpo umano.

Negli uomini, il livello normale è di 70 millilitri per chilogrammo di sangue circolante totale e di 40 millilitri per chilogrammo di plasma. Nelle donne: 66 millilitri per chilogrammo di sangue e 41 millilitri per chilogrammo di plasma.

Di particolare importanza nello sviluppo dell'ipovolemia è la ridistribuzione del fluido dallo spazio intravascolare a quello interstiziale.

Ragioni per lo sviluppo dell'ipovolemia:

- elevata permeabilità delle pareti dei vasi;

- bassa pressione oncotica nel plasma sanguigno;

- alta pressione arteriosa e venosa;

- aumento della pressione idrostatica nelle arteriole.

La pressione oncotica può diminuire principalmente a causa della compromissione della funzionalità renale. Pertanto, i diuretici aumentano l’escrezione di sodio. Inoltre, il processo di riassorbimento dei sali di sodio può spesso essere interrotto a causa della maggiore filtrazione delle sostanze che causano la diuresi osmotica (glucosio e urea). Una condizione simile può verificarsi in presenza di diabete mellito sotto forma di scompenso o con una dieta ricca di proteine.

L'aumento della produzione di acqua da parte dei reni provoca ipovolemia, ma allo stesso tempo diminuisce la quantità di liquido intracellulare (due terzi di tutte le perdite). Di conseguenza, l’ipovolemia è moderata. Questa condizione può verificarsi con il diabete insipido centrale e con il diabete nefrogenico.

La perdita di liquidi non attraverso i reni avviene attraverso i polmoni, il tratto gastrointestinale e la pelle. In caso di ustioni o reazioni allergiche si osserva spesso un aumento della permeabilità delle pareti vascolari.

Nel corso di 24 ore, il tratto gastrointestinale secerne circa 7,5 litri di liquidi, di cui altri 2 litri provengono dal cibo. Circa il 98% di questo fluido viene assorbito, con la conseguente perdita di circa 200 ml di acqua al giorno con le feci durante i movimenti intestinali. Pertanto, l'ipovolemia può essere innescata da un aumento della secrezione del tratto gastrointestinale e da un ridotto riassorbimento di liquidi in esso. Queste condizioni possono includere anche vomito e diarrea.

Durante la respirazione viene eliminata una certa quantità di liquidi e la stessa cosa accade quando si suda. Tali perdite d'acqua sono chiamate nascoste. Ammontano a circa 500 grammi al giorno. In caso di stato febbrile, aumento dell'attività fisica, così come quando fa caldo, aumenta la sudorazione.

La concentrazione di sali di sodio nel liquido escreto con il sudore è di circa 30-50 mmol per litro. Pertanto, quando si suda, si perde il liquido ipotonico e questo, a sua volta, provoca sete per reintegrare le perdite d'acqua. Con sudorazione profusa può svilupparsi ipovolemia, poiché in tale condizione vi è un'escrezione prolungata e pronunciata di sodio.

La perdita di liquidi attraverso i polmoni aumenta con la ventilazione meccanica. La perdita di fluido in un altro spazio si verifica in una varietà di condizioni. Questo spazio non è in grado di scambiare fluidi tra gli spazi intracellulari ed extracellulari. Poiché il fluido viene rimosso dallo spazio extracellulare in un altro spazio, inizia una grave ipovolemia. Altri spazi possono essere: tessuto sottocutaneo in caso di ustione grave, lume intestinale in caso di ostruzione, spazio nel peritoneo in caso di pancreatite acuta, peritoneo in caso di sviluppo di peritonite.

In alcune situazioni si osserva ipovolemia della ghiandola tiroidea. In questa condizione, il livello non solo del fluido, ma anche degli ormoni da esso prodotti, è significativamente ridotto. Ma una tale condizione si verifica estremamente raramente. Di solito è preceduto da una grave forma di ipovolemia, che si osserva con una prolungata perdita di sangue.

Ipovolemia: sintomi

Una diminuzione del volume del fluido all'interno delle cellule si manifesta con una bassa pressione sanguigna e un piccolo volume di plasma circolante. L'ipotensione si sviluppa spesso a causa del precarico dell'apparato venoso e del rallentamento della gittata cardiaca. Inizia ad apparire un'elevata eccitabilità del sistema nervoso simpatico, così come del sistema renina-angiotensina. Tali reazioni sono di natura adattativa; mantengono la pressione sanguigna e mantengono anche la perfusione del cervello e del cuore. Sono necessarie reazioni di adattamento da parte del sistema renale per ricostituire i volumi plasmatici.

I sintomi dell’ipovolemia di solito includono:

- sete;

- aumento della fatica;

- spasmi muscolari;

- vertigini dopo aver cambiato la posizione del corpo da verticale a orizzontale e viceversa.

Questi sintomi non sono specifici e provocano disturbi secondari della perfusione tissutale e dell'equilibrio elettrolitico. Si osserva anche una diminuzione della diuresi, pallore della pelle e delle mucose, bassa temperatura corporea, frequenza cardiaca elevata e basso riempimento del polso.

I sintomi di ipovolemia grave sono accompagnati da quanto segue:

- alterata perfusione degli organi e del torace e della cavità addominale;

- dolore al petto, all'addome;

- sopore;

- stordito;

- cianosi;

- oliguria;

Inoltre, può verificarsi shock ipovolemico se si perde un grande volume di liquidi.

Durante l'esame obiettivo si nota il collasso delle vene nella zona del collo, oltre a ipotensione ortostatica e tachicardia. Una diminuzione del turgore della pelle, così come la secchezza delle mucose, sono considerati indicatori non particolarmente affidabili nel determinare il grado di ipovolemia.

Trattamento dell'ipovolemia

Per fare una diagnosi di ipovolemia è sufficiente l’esame obiettivo e l’anamnesi. La diagnostica di laboratorio viene utilizzata per confermare questa diagnosi. Il contenuto di sodio nel plasma sanguigno durante l'ipovolemia può variare da normale a basso o alto. Tutto dipenderà dalla quantità di liquidi persi e dalla misura in cui verranno sostituiti.

Quando il potassio viene perso attraverso il tratto gastrointestinale o i reni, l’ipovolemia può essere accompagnata da ipokaliemia. Il trattamento dell'ipovolemia consiste nell'eliminare le sue cause, nonché nel reintegrare il volume del fluido intra ed extracellulare. In questo caso, le soluzioni del liquido reintegrato hanno una composizione simile al liquido perso. La gravità dell'ipovolemia è determinata in base ai sintomi clinici. Gli stessi criteri vengono utilizzati per valutare l'efficacia della terapia dell'ipovolemia.

In caso di ipovolemia moderata viene prescritta l'assunzione di liquidi per via orale, in caso di ipovolemia grave vengono prescritte infusioni endovenose. Quando l'ipovolemia è accompagnata da bassi livelli plasmatici di sodio, viene utilizzata una soluzione di cloruro di sodio. È anche prescritto per l'ipotensione e lo shock. In caso di sanguinamento grave o anemia si procede alla trasfusione di globuli rossi e alla somministrazione endovenosa di destrani e albumina. In caso di ipovolemia della tiroide, vengono solitamente prescritti farmaci ormonali in combinazione con iodio. In futuro, sarà necessario misurare trimestralmente il livello degli ormoni T3, TSH e T4.

L'ipovolemia è una patologia caratterizzata da una diminuzione del volume del sangue circolante nel corpo umano. Indica lo sviluppo di eventuali processi patologici. Questa condizione è pericolosa per la vita e richiede cure mediche urgenti. Può verificarsi in chiunque, indipendentemente dal sesso e dall’età.

Quando i vasi e il cuore sono pieni di una quantità sufficiente di sangue, l'indicatore della pressione è normale, i tessuti corporei vengono forniti di ossigeno e sostanze nutritive. Ma se il volume del fluido diminuisce, la pressione sanguigna inizia a diminuire e si verificano malfunzionamenti nel funzionamento degli organi interni.

Eziologia

Le cause di questa malattia sono diverse, perché dipendono dal tipo di patologia:

- Un sanguinamento eccessivo può causare lo sviluppo di una patologia di tipo normocitemico. Ciò si verifica durante un intervento chirurgico o dopo un infortunio. La causa potrebbe essere shock, malattie infettive, avvelenamento. Può anche essere innescato dall'uso incontrollato di farmaci.

- L'ipovolemia oligocitemica si verifica durante un'ustione quando un gran numero di globuli rossi muore.

Provoca questo stato del corpo. Ciò può accadere dopo vomito o diarrea. Inoltre, la mancanza di liquidi si verifica con peritonite, sudorazione abbondante e uso improprio di diuretici.

Lo stato di ipovolemia si verifica a causa di un'errata ridistribuzione del fluido intracellulare. Ciò è influenzato dalla pressione oncotica plasmatica. Si verifica con cirrosi, mancanza di proteine. Questa condizione può essere provocata da un'elevata pressione venosa e da una forte permeabilità vascolare.

Con questa patologia inizia ad apparire una reazione emodinamica compensatoria. Un piccolo volume di sangue riduce la quantità di plasma, quindi il ritorno venoso rallenta. In questo modo, il corpo mantiene il flusso sanguigno, necessario per il funzionamento del cervello e del sistema cardiovascolare.

Classificazione

I tipi di diminuzione del volume sanguigno circolante sono i seguenti:

- Forma normocitemica o semplice. Ciò significa che la riduzione del volume totale del sangue è compensata da una diminuzione dei livelli plasmatici. Questo di solito accade immediatamente dopo una grave emorragia e un intervento di emergenza.

- La forma oligocitemica si verifica quando la quantità di sangue e il numero di globuli rossi diminuiscono, facendo sì che i tessuti ricevano meno ossigeno. Questa condizione può verificarsi se è necessaria una trasfusione di sangue, ma non è disponibile in un istituto medico.

- L'ipovolemia policitemica si verifica quando la percentuale di plasma diminuisce. Il numero di globuli rossi aumenta notevolmente, il sangue diventa denso e viscoso. Questa condizione è causata da diarrea, vomito, shock da ustione e molto altro.

- L'ipovolemia relativa si verifica quando si verifica un disturbo nel volume del flusso sanguigno e del sangue circolante.

- L'ipovolemia assoluta è una mancanza di volume del sangue.

- L’ipovolemia della ghiandola tiroidea è la bassa produzione di ormoni tiroidei. Allo stesso tempo, il livello dei liquidi nel corpo diminuisce.

A volte a un paziente viene diagnosticata una combinazione di diverse forme di questa patologia.

Sintomi

I sintomi della patologia sono associati a picchi di pressione sanguigna. La gravità dei sintomi mostrati dipende dal grado di sviluppo della patologia e dalla gravità del decorso.

Le caratteristiche principali includono:

- bassa pressione sanguigna;

- grave debolezza;

- vertigini;

- dolore addominale;

- dispnea.

I segnali visivi sono:

- pelle pallida;

- basse prestazioni;

- gonfiore degli arti inferiori;

- diminuzione della funzione cerebrale.

Sullo sfondo dell'ipotensione, una persona si sente fredda, sebbene la temperatura corporea sia elevata. Il polso e il respiro accelerano. Quando la pressione diminuisce, le vertigini scompaiono e vengono sostituite da uno stato di svenimento. Il paziente può perdere conoscenza e persino cadere in coma, quindi ha bisogno di aiuto di emergenza.

Nei bambini sotto i tre anni, i sintomi dell'ipovolemia aumentano molto rapidamente. Quando un bambino ha diarrea o vomito, diventa rapidamente letargico, sonnolento e assonnato. L'area intorno al naso e alle labbra diventa blu e la pelle diventa pallida.

Inoltre, i sintomi che compaiono saranno diversi per ogni grado di sviluppo della malattia:

- Facile. Se appare a causa della perdita di sangue, la pressione sanguigna diminuisce, appare mancanza di respiro e la pelle diventa pallida. Si osservano anche debolezza, nausea grave e sete. Potrebbe verificarsi svenimento.

- Media: la perdita di sangue è pari al 40% del volume sanguigno totale. Allo stesso tempo, l'indicatore della pressione superiore non supera i 90 mm Hg. Arte. Si verifica tachicardia, viene rilasciato sudore freddo e appiccicoso. La persona diventa pallida. Diventa assonnato, assetato e confuso.

- Pesante. Si sviluppa con grave perdita di sangue - fino al 70%. L'indicatore della pressione superiore non è superiore a 60 mm Hg. Arte. La frequenza cardiaca aumenta notevolmente, il polso aumenta rapidamente, la pelle diventa molto pallida e si verificano convulsioni. La persona diventa inibita, appare il disorientamento nello spazio. A volte può verificarsi il coma.

La fase finale di questa condizione può diventare rapidamente uno shock. Un improvviso calo della pressione sanguigna può causare svenimento. Oppure, al contrario, il sistema nervoso della persona inizierà ad eccitarsi. Ci saranno interruzioni nel funzionamento dei reni, del cuore e della respirazione.

Con il tipo policitemico di questa sindrome, oltre a tutti i sintomi di cui sopra, inizia la formazione di trombi nei piccoli vasi. In questo contesto, si verifica l'insufficienza d'organo.

Diagnostica

Per diagnosticare questa malattia, il medico fa:

- esame visivo del paziente;

- studia la storia medica;

- chiarisce le cause della perdita di sangue.

Come diagnostica aggiuntiva, vengono prescritti test di laboratorio e metodi di esame strumentale.

Nei casi più gravi, i farmaci vengono utilizzati per ripristinare la regolazione vascolare. L'anemia causata da forti emorragie viene trattata con la somministrazione endovenosa di globuli rossi. L'ipovolemia della tiroide viene eliminata con farmaci ormonali e farmaci ad alto contenuto di iodio.

Per provocare una remissione stabile della malattia, è necessario rimuovere la causa che ne ha influenzato lo sviluppo.

Possibili complicazioni

Se non viene fornita assistenza tempestiva per questa patologia, il paziente sviluppa uno shock ipovolemico. Questa condizione è molto pericolosa per la vita umana.

Inoltre, la diminuzione del volume del sangue circolante nel corpo influisce sul malfunzionamento di alcuni organi interni. Questi sono i reni, il fegato, il cervello.

Prevenzione

Le misure preventive per questa condizione sono le seguenti:

- proteggersi da lesioni gravi;

- trattamento tempestivo delle malattie intestinali acute;

- bere la quantità necessaria di liquidi al giorno;

- Fai attenzione quando usi i diuretici.

Il rischio che si verifichi una patologia dopo aver seguito la profilassi sarà minimo.

Con il termine ipovolemia si intende una diminuzione del sangue circolante nella ghiandola tiroidea.

Spesso i pazienti endocrinologi sentono un'altra parola consonante: ipovolumia della tiroide - un termine usato dai sonologi nei risultati dell'esame ecografico per indicare una diminuzione del volume della ghiandola rispetto all'indicatore normale (ideale).

Nomi simili per due condizioni diverse, ma inestricabilmente legate, portano a confusione. Vale la pena capire più in dettaglio cosa significa ciascuna conclusione del medico e quali sono le conseguenze.

Cosa significa ipovolumia?

I sonologi sono specialisti che possono “vedere” gli organi interni e possono informarvi sullo stato della ghiandola tiroidea, ma molto probabilmente non saranno in grado di fornire una diagnosi esatta.

Pertanto, la conclusione sull'ipovolumia dice solo che per qualche motivo, che deve ancora essere chiarito, il parenchima tiroideo è diventato più piccolo di quanto dovrebbe essere in una determinata persona.

In questo caso, le caratteristiche anatomiche individuali non vengono prese in considerazione. Molto spesso, il medico vede questo paziente per la prima volta e non sa in quali condizioni si trovava l'organo prima dell'esame.

L'ipovolumia può significare due condizioni:

- Ipoplasia della tiroide, cioè formazione incompleta dell'organo durante lo sviluppo intrauterino. Se la funzione secretoria della ghiandola non è compromessa e il volume degli ormoni copre i bisogni del corpo, le dimensioni inferiori al normale possono essere considerate caratteristiche anatomiche individuali.

In questo caso non stiamo parlando di patologia. Ma molto spesso, il sottosviluppo della ghiandola tiroidea porta a una carenza di ormoni tiroidei e a ipotiroidismo cronico.

- Atrofia della tiroide. Se per qualche motivo una parte dell'apparato follicolare muore, il volume dell'organo diminuirà e si verificheranno cambiamenti atrofici. Un'ecografia mostra solo il quadro attuale della condizione e non può rispondere alle domande sul perché ciò è accaduto e su cosa accadrà dopo.

L'atrofia nella maggior parte dei casi provoca anche una carenza ormonale.

Ma se viene colpita una quantità molto piccola di tessuto follicolare, i livelli ormonali potrebbero non essere alterati.

L'ipovolumia congenita porta a conseguenze pericolose per il benessere fisico e mentale del bambino.

L'ipovolumia congenita porta a conseguenze pericolose per il benessere fisico e mentale del bambino.

Senza un aiuto adeguato, inizia un ritardo nello sviluppo del cervello, del pensiero e delle capacità cognitive e si verificano difetti nella formazione del tessuto osseo.

Anche l'ipovolumia acquisita richiede un trattamento immediato.

Negli adulti, una diminuzione del volume della ghiandola tiroidea si verifica più spesso a causa della tiroidite autoimmune, in cui i follicoli muoiono e vengono sostituiti dal tessuto connettivo.

Possiamo dire che sulla ghiandola tiroidea si formano cicatrici profonde, incapaci di produrre ormoni. Il tessuto connettivo è costituito dalle stesse fibre di fibrina che formano cicatrici dense e regolari.

Inoltre, l'ipovolumia temporanea è possibile a causa di forti fluttuazioni dei livelli ormonali, nonché di una diminuzione correlata all'età del volume della ghiandola tiroidea.

Ipovolemia: cos'è e quanto è pericolosa?

L'ipovolemia della tiroide è una condizione patologica in cui il volume del fluido nei tessuti dell'organo diminuisce contemporaneamente e la sintesi degli ormoni rallenta.

I sintomi dell'ipovolemia non possono essere notati immediatamente, ma solo quando le complicazioni hanno già cominciato a comparire.

La ghiandola tiroidea è formata da diversi tipi di tessuto, ma il tessuto follicolare è il principale responsabile della secrezione degli ormoni.

Il follicolo sembra una sfera, le cui pareti sono rivestite di cellule. All'interno della sfera si trova una sostanza densa e viscosa, un colloide.

Se il volume del fluido diminuisce, la composizione chimica del colloide inizia a cambiare e questi cambiamenti influenzano negativamente la sintesi degli ormoni. In alcuni casi si sviluppa una carenza ormonale (ipotiroidismo).

Come notare l'ipovolemia?

L'ipovolemia ha 2 gradi, i sintomi aumentano:

1° grado (lieve). A questo livello, il corpo è ancora in grado di compensare la quantità di liquidi richiesta, mantenendo così la ghiandola tiroidea normale per un certo periodo.

Il paziente avverte una diminuzione della pressione sanguigna, aumenta la frequenza cardiaca, compaiono mancanza di respiro, gonfiore e debolezza.

Anche il sistema immunitario si indebolisce, una persona partecipa a ogni epidemia di raffreddore e spesso si ammala. Nel grado 1 si osserva una leggera diminuzione della funzionalità tiroidea.

Il grado 2 (grave) si verifica quando il livello degli ormoni è critico e nell'organismo si sono già verificati disturbi gravi.

Possibile aumento di peso e mancanza di mestruazioni nelle donne. I capelli iniziarono a cadere e la pelle divenne molto secca e cominciò a staccarsi attivamente.

Questo fenomeno può portare a seri problemi a livello della funzione riproduttiva (prima diminuzione della libido, poi impotenza negli uomini e infertilità), stabilità cardiaca e tratto digestivo.

Il pericolo maggiore deriva dall'ipovolemia in giovane età, nei bambini sotto i 7 anni e soprattutto nei neonati. In un bambino, un malfunzionamento della ghiandola tiroidea può causare patologie nella maturazione delle strutture cerebrali e influenzare negativamente la crescita delle ossa scheletriche.

Molto probabilmente, il bambino rimarrà indietro nello sviluppo fisico e non sarà in grado di assimilare completamente il curriculum scolastico.

Se l'ipovolemia è accompagnata da patologie congenite della tiroide, ipoplasia o assenza dell'organo, il bambino avrà segni caratteristici fin dalla nascita:

- alto peso alla nascita;

- assenza o ritardo dei riflessi;

- basso punteggio di Apgar;

- ittero di lunga durata dei neonati.

Se si verificano tali sintomi, è urgente normalizzare i livelli ormonali. In genere, i bambini vengono esaminati immediatamente dopo la nascita e viene prelevato un campione di sangue dal tallone per analizzare la presenza di ormoni nel sangue.

Allo stesso tempo, i bambini con ipotiroidismo devono rimanere sotto osservazione fino a quando le loro condizioni non si stabilizzano e viene scelta una terapia adeguata.

Cosa ha causato i problemi?

L'ipovolemia della tiroide può svilupparsi per una serie di motivi, ma molto spesso il prerequisito è la perdita di sangue (a causa di lesioni, interventi chirurgici). In questo caso, non solo soffre la ghiandola tiroidea, ma anche qualsiasi altro organo.

Altre cause di ipovolemia:

- ipoplasia o atrofia della ghiandola;

- malattie dell'ipofisi.

Inoltre, l'ipovolemia generale sullo sfondo della disidratazione e di altri problemi porterà rapidamente alla perdita di liquidi nei tessuti della ghiandola tiroidea.

Aiuto professionale

Se noti qualche sintomo della malattia, dovresti contattare uno specialista il prima possibile.

L'endocrinologo si concentrerà innanzitutto sulla normalizzazione del livello degli ormoni tiroidei. Inoltre, sono possibili farmaci che migliorano le condizioni e il funzionamento di altri organi (farmaci per ripristinare la funzione cardiaca, rafforzare i vasi sanguigni e il sistema digestivo).

Oltre ai farmaci, ai bambini e agli adulti vengono somministrati complessi vitaminici contenenti iodio, nonché una dieta con alimenti che contengono questo oligoelemento in grandi quantità.

I pazienti adulti dovrebbero smettere di bere alcolici e fumare.

Un restringimento della ghiandola tiroidea, una diminuzione del suo afflusso di sangue o della sua funzione, provoca immediatamente danni alla salute. I bambini soffriranno maggiormente di questa patologia, quindi quando compaiono i primi segni di deviazione dalla norma, è necessario fissare un appuntamento con un endocrinologo.

Il trattamento nella maggior parte dei casi è a lungo termine, ma con lo stadio iniziale della malattia, una terapia di alta qualità porta a un risultato positivo.

Nel secondo grado, solo una parte del danno ricevuto può essere reversibile e alcuni cambiamenti nel corpo rimarranno per sempre (ad esempio, difetti del tessuto osseo).

L'ipovolemia è estremamente rara come malattia tiroidea indipendente. Nella stragrande maggioranza dei casi, una diminuzione del volume del liquido nell'apparato follicolare è accompagnata da ipovolumia (diminuzione del parenchima dell'organo).

Tipi

A seconda del rapporto tra BCC e proporzione di eritrociti, leucociti e piastrine (Ht o ematocrito), si distinguono ipovolemia normocitemica, oligocitemica e policitemica.

Ipovolemia normocitemica Viene considerata una condizione in cui il numero di ematocrito nel volume sanguigno totale rientra nei limiti normali, ma il volume sanguigno totale è ridotto.

Ipovolemia oligocitemica caratterizzato da una diminuzione del volume sanguigno e dell'ematocrito.

A ipovolemia policitemica una diminuzione del volume sanguigno è associata principalmente a una diminuzione del volume plasmatico ed è accompagnata da un aumento del valore dell'ematocrito.

L'ipovolemia è anche chiamata violazione della corrispondenza tra il volume del sangue e la capacità del flusso sanguigno, che si verifica quando aumenta la capacità di questo canale (ipovolemia relativa).

Ipovolemia della tiroide- una diagnosi che viene fatta nei casi in cui non solo il livello dei liquidi nel corpo, ma anche la produzione di ormoni tiroidei diminuisce in modo significativo. Di solito osservato dopo una prolungata perdita di sangue.

Cause

Le principali cause di ipovolemia di tipo normocitemico includono:

- Perdita di sangue. Può essere controllato (durante l'intervento chirurgico) o incontrollato. Accompagnato da una reazione compensatoria del corpo.

- Stato di shock.

- Collasso della vasodilatazione. Può verificarsi con infezioni gravi, intossicazione, ipertermia, uso improprio di alcuni farmaci (simpaticolitici, calcio-antagonisti, ecc.), sovradosaggio di istamina, ecc.

L'ipovolemia di tipo oligocitemico è solitamente causata da:

- Perdita di sangue, che era stata osservata prima. Si verifica nella fase in cui l'ipovolemia non è stata ancora eliminata a causa del rilascio del sangue depositato nel flusso sanguigno e le nuove cellule del sangue non sono ancora arrivate dagli organi ematopoietici.

- Eritropenia con emolisi massiva degli eritrociti (osservata nelle lesioni da ustione quando la distruzione degli eritrociti (emolisi) è combinata con il rilascio di plasma dal flusso sanguigno (plasmorragia)).

- Eritropoiesi osservata nell'anemia aplastica e nelle condizioni rigenerative.

La causa principale dell’ipovolemia policitemica è la disidratazione.

La disidratazione può essere causata da:

- vomito ripetuto (tossicosi durante la gravidanza, ecc.);

- diarrea prolungata di varie eziologie;

- poliuria (ad esempio, con diabete non compensato o iperparatiroidismo primario);

- maggiore separazione del sudore a temperature ambiente elevate;

- colera;

- uso eccessivo di diuretici;

- rilascio di liquido nel terzo spazio con ostruzione intestinale;

- peritonite.

L'ipovolemia di questo tipo può svilupparsi anche con spasmi muscolari (tetano, rabbia).

Una perdita eccessiva di liquidi può causare shock ipovolemico.

Le ragioni della relativa diminuzione del BCC sono intense reazioni allergiche e intossicazioni di varia origine.

Patogenesi

L'ipovolemia di qualsiasi tipo porta a una reazione emodinamica compensatoria. La conseguente carenza di volume sanguigno circolante provoca una diminuzione del volume plasmatico e del ritorno venoso, poiché le vene cardiaca e polmonare sono fisse e si verifica una vasocostrizione mediata dal sistema simpatico. Questo meccanismo protettivo consente di mantenere la circolazione sanguigna per l'attività cerebrale e cardiaca.

L'ipovolemia grave riduce la gittata cardiaca e quindi riduce la pressione arteriosa sistemica. Ciò riduce l’afflusso di sangue ai tessuti e agli organi.

La pressione sanguigna viene normalizzata grazie all'aumento del ritorno venoso, della contrattilità cardiaca e della frequenza cardiaca, nonché all'aumento della resistenza vascolare dovuta all'aumento della secrezione di renina da parte dei reni e all'effetto simpatico.

Con una lieve diminuzione del volume sanguigno, l'attivazione del sistema nervoso simpatico, accompagnata da una leggera tachicardia, è sufficiente per riportare la pressione sanguigna alla normalità.

Nell'ipovolemia grave, la vasocostrizione è più pronunciata a causa dell'influenza dell'ormone angiotensina II e dell'attività del sistema nervoso simpatico. Questo ormone aiuta a mantenere la pressione sanguigna in posizione supina, ma quando si cambia posizione può comparire ipotensione (manifestata da vertigini).

La perdita prolungata di liquidi durante una grave ipovolemia porta a una grave ipotensione anche in posizione supina. Potrebbe verificarsi uno shock.

Sintomi

L’ipovolemia è caratterizzata da una diminuzione della pressione sanguigna e da un aumento della gittata cardiaca.

I sintomi di ciascun tipo di ipovolemia dipendono dalla natura della causa che ha causato questa condizione.

Con l'ipovolemia normocitemica, i sintomi compaiono a seconda del volume di sangue perso:

- Si osserva una lieve ipovolemia con un grado medio di perdita di sangue (dall'11 al 20% del volume sanguigno). In questo caso, si osserva una diminuzione della pressione sanguigna del 10%, una tachicardia moderata, un leggero aumento del polso e della respirazione. La pelle diventa pallida, le estremità diventano fredde, compaiono vertigini, sensazione di debolezza, secchezza delle fauci e nausea. Possibile reazione ritardata, svenimento e improvvisa perdita di forza.

- L'ipovolemia di moderata gravità si osserva con un ampio grado di perdita di sangue (dal 21 al 40% del volume sanguigno). La pressione sanguigna scende a 90 mm Hg. Art., il polso accelera, la respirazione è aritmica, superficiale e rapida. La presenza di sudore freddo e appiccicoso, triangolo nasolabiale e labbra cianotici, naso appuntito, pallore progressivo, sonnolenza e sbadigli sono segni di mancanza di ossigeno. Potrebbero verificarsi oscurità della coscienza, apatia, aumento della sete, possibile vomito, colorazione bluastra della pelle e diminuzione della quantità di urina.

- Si osserva una grave ipovolemia con massiccia perdita di sangue (fino al 70% del volume sanguigno). La pressione sanguigna in questo caso non supera i 60 mm Hg, il polso filiforme raggiunge i 150 battiti/min, si notano tachicardia acuta, completa apatia, confusione o perdita di coscienza, delirio e pallore mortale, anuria. I lineamenti diventano più nitidi, gli occhi diventano opachi e infossati e sono possibili convulsioni. La respirazione diventa periodica (tipo Cheyne-Stokes).

Se viene perso più del 70% del volume sanguigno, i meccanismi di compensazione non hanno il tempo di attivarsi: tale perdita di sangue è irta di morte.

In caso di shock si osservano disturbi respiratori, diminuzione della pressione sanguigna e del volume delle urine escrete, colorazione marmorizzata della pelle e sudore freddo, nella fase torpida - tachicardia e oscuramento della coscienza, nella fase erettile - ansia, ma la presenza di questi sintomi dipendono dallo stadio dello shock.

Con l'ipovolemia oligocitemica si osservano segni di ipossia, una diminuzione della capacità di ossigeno del sangue e una compromissione della circolazione organo-tessuto.

I sintomi dell'ipovolemia policitemica includono:

- aumento della viscosità del sangue;

- microtrombosi disseminata;

- disturbi del microcircolo;

- sintomi della patologia che ha causato questa condizione.

Diagnostica

La diagnosi di ipovolemia si basa su:

- studiare l'anamnesi;

- metodi di ricerca fisica.

Per confermare la diagnosi vengono utilizzati metodi di laboratorio (non informativi in presenza di insufficienza renale).

Trattamento

Il trattamento dell'ipovolemia consiste nel ripristinare il volume del sangue, aumentare la gittata cardiaca e garantire l'apporto di ossigeno ai tessuti di tutti gli organi. Il ruolo dominante è dato alla terapia infusionale-trasfusionale, che consente di ottenere rapidamente l'effetto desiderato e prevenire lo sviluppo di shock ipovolemico.

Nella terapia infusionale-trasfusionale si utilizzano:

- soluzioni di destrano (farmaci sostitutivi del plasma);

- plasma fresco congelato;

- albumina sierica (una proteina presente nel plasma);

- soluzioni cristalloidi (soluzione salina di cloruro di sodio, soluzione di Ringer).

La combinazione di questi farmaci non sempre raggiunge l’effetto clinico desiderato.

Nei casi più gravi, i farmaci vengono utilizzati per ripristinare la gittata cardiaca ed eliminare i disturbi nella regolazione vascolare.

La trasfusione di plasma fresco congelato viene effettuata secondo rigorose indicazioni (per emorragia grave, emofilia, porpora trombocitopenica), poiché esiste il rischio di incompatibilità immunologica e la possibilità di infezione da epatite virale, AIDS, ecc.

La trasfusione di plasma richiede:

- pre-sbrinamento;

- esecuzione di test isosierologici;

- determinazione del gruppo sanguigno del paziente.

La somministrazione endovenosa di soluzioni sostitutive del plasma consente l'inizio immediato della terapia, poiché le soluzioni non richiedono test sierologici. Le soluzioni cristalloidi sono utili nel primo soccorso.

L'effetto massimo si ottiene somministrando una quantità tre volte superiore al volume di sangue perso, ma l'uso esclusivo di queste soluzioni durante la terapia aumenta l'ipossia e l'ischemia.

La correzione dell'ipovolemia viene effettuata anche con farmaci a base di amido idrossietilico. Questi farmaci:

- normalizzare l'emodinamica regionale e la microcircolazione;

- migliorare l'apporto e il consumo di ossigeno ai tessuti e agli organi, nonché le proprietà reologiche del sangue;

- ridurre la viscosità plasmatica e l'ematocrito;

- non influiscono sul sistema emostatico.

L'ipovolemia dovuta alla perdita di liquidi viene trattata con soluzioni elettrolitiche ed eliminando la causa della disidratazione.

Per eliminare l'ipovolemia della ghiandola tiroidea vengono utilizzati iodio e farmaci ormonali.

Prevenzione

La prevenzione dell’ipovolemia è importante durante l’intervento chirurgico. Consiste di:

- profilassi preoperatoria (infusione aggiuntiva di soluzione colloidale o cristalloide, prevenendo la perdita di liquidi nella fase iniziale dell'intervento);

- misurare eventuali perdite di sangue durante le procedure chirurgiche;

- terapia infusionale corrispondente in volume alla quantità di sangue perso.

Cause

Lo sviluppo dell'ipovolemia è causato da:

- perdita di sangue acuta;

- significativa perdita di liquidi dal corpo (con ustioni su vasta area, diarrea, vomito incontrollabile, poliuria);

- collasso della vasodilatazione (forte espansione dei vasi sanguigni, a seguito della quale il loro volume non corrisponde più al volume del sangue circolante);

- stati di shock;

- apporto insufficiente di liquidi nel corpo con maggiori perdite di liquidi (ad esempio a temperature ambiente elevate).

Sullo sfondo di una diminuzione del volume sanguigno circolante, può verificarsi un fallimento funzionale di numerosi organi interni (cervello, reni, fegato).

Tipi

A seconda dell'ematocrito (un indicatore del rapporto tra gli elementi formati di sangue e plasma), si distinguono i seguenti tipi di ipovolemia:

- Normocitemico. È caratterizzato da una diminuzione generale del volume del sangue mantenendo il rapporto tra plasma ed elementi formati (ematocrito entro limiti normali).

- Oligocitemico. Il contenuto delle cellule del sangue diminuisce prevalentemente (diminuisce il valore dell'ematocrito).

- Policitemico. C'è una diminuzione maggiore del volume plasmatico (l'ematocrito è più alto del normale).

La manifestazione più grave dell’ipovolemia è chiamata shock ipovolemico.

Segni

Le manifestazioni cliniche dell'ipovolemia sono determinate dal suo tipo.

I principali sintomi dell'ipovolemia normocitemica:

- debolezza;

- vertigini;

- diminuzione della pressione sanguigna;

- tachicardia;

- impulso debole;

- diminuzione della diuresi;

- cianosi delle mucose e della pelle;

- diminuzione della temperatura corporea;

- svenimento;

- spasmi muscolari degli arti inferiori.

L'ipovolemia oligocitemica è caratterizzata da segni di alterato afflusso di sangue a organi e tessuti, diminuzione della capacità di ossigeno del sangue e aumento dell'ipossia.

Segni di ipovolemia policitemica:

- aumento significativo della viscosità del sangue;

- gravi disturbi microcircolatori;

- microtrombosi disseminata; e così via.

Lo shock ipovolemico si manifesta con un quadro clinico pronunciato e un rapido aumento dei sintomi.

Diagnostica

La diagnosi e il grado di ipovolemia vengono effettuati sulla base dei sintomi clinici.

Normalmente, nelle donne adulte, il volume totale del sangue è di 58-64 ml per 1 kg di peso corporeo, negli uomini di 65-75 ml/kg.

L'ambito degli studi di laboratorio e strumentali dipende dalla natura della patologia che ha portato ad una diminuzione del volume del sangue circolante. Il minimo obbligatorio include:

- determinazione dell'ematocrito;

- analisi del sangue generale;

- biochimica del sangue;

- analisi generale delle urine;

- determinazione del gruppo sanguigno e del fattore Rh.

Se si sospetta un'ipovolemia causata da sanguinamento nella cavità addominale, viene eseguita la laparoscopia diagnostica.

Trattamento

L’obiettivo della terapia è ripristinare il normale volume sanguigno circolante il più presto possibile. Per fare ciò, viene effettuata l'infusione di soluzioni di destrosio, soluzioni saline e poliioniche. In assenza di un effetto duraturo, è indicata la somministrazione endovenosa di sostituti artificiali del plasma (soluzioni di amido idrossietilico, gelatina, destrano).

Allo stesso tempo, viene effettuato il trattamento della patologia sottostante per prevenire un aumento della gravità dell'ipovolemia. Quindi, se c'è una fonte di sanguinamento, viene eseguita l'emostasi chirurgica. Se la diminuzione del volume sanguigno circolante è dovuta a uno stato di shock, viene prescritta un'adeguata terapia antishock.

Se le condizioni del paziente sono gravi e compaiono segni di insufficienza respiratoria, si decide la questione dell'opportunità dell'intubazione tracheale e del trasferimento del paziente alla ventilazione artificiale.

In assenza di un trattamento di emergenza, l'ipovolemia grave termina con lo sviluppo dello shock ipovolemico, una condizione pericolosa per la vita.

Prevenzione

La prevenzione dell'ipovolemia comprende:

- prevenzione degli infortuni;

- trattamento tempestivo delle infezioni intestinali acute;

- fornitura sufficiente di acqua al corpo, correzione del regime idrico in condizioni ambientali mutevoli;

- rifiuto dell'automedicazione con diuretici.

Conseguenze e complicazioni

In assenza di un trattamento di emergenza, l'ipovolemia grave termina con lo sviluppo dello shock ipovolemico, una condizione pericolosa per la vita. Inoltre, sullo sfondo di una diminuzione del volume sanguigno circolante, può verificarsi un fallimento funzionale di numerosi organi interni (cervello, reni, fegato).

Ipovolemia - sintomi principali:

- Presincope

- Debolezza

- Dolore addominale

- Vertigini

- Cardiopalmo

- Dispnea

- Vomito

- Brividi

- Diarrea

- Sonnolenza

- Gonfiore delle gambe

- Polso rapido

- Bassa pressione sanguigna

- Apatia

- Azzurro della pelle

- Pelle pallida

- Respirazione rapida

- Prestazioni ridotte

- Letargia

- Colorazione blu del triangolo nasolabiale

L'ipovolemia è una patologia caratterizzata da una diminuzione del volume del sangue circolante nel corpo umano. Indica lo sviluppo di eventuali processi patologici. Questa condizione è pericolosa per la vita e richiede cure mediche urgenti. Può verificarsi in chiunque, indipendentemente dal sesso e dall’età.

- Eziologia

- Classificazione

- Sintomi

- Diagnostica

- Trattamento

- Possibili complicazioni

- Prevenzione

Quando i vasi e il cuore sono pieni di una quantità sufficiente di sangue, l'indicatore della pressione è normale, i tessuti corporei vengono forniti di ossigeno e sostanze nutritive. Ma se il volume del fluido diminuisce, inizia l'ipossia, la pressione sanguigna diminuisce e si verificano malfunzionamenti degli organi interni.

Cause della malattia

Le cause di questa malattia sono diverse, perché dipendono dal tipo di patologia:

- Un sanguinamento eccessivo può causare lo sviluppo di una patologia di tipo normocitemico. Ciò si verifica durante un intervento chirurgico o dopo un infortunio. La causa potrebbe essere shock, malattie infettive, avvelenamento. Può anche essere innescato dall'uso incontrollato di farmaci.

- L'ipovolemia oligocitemica si verifica durante un'ustione quando un gran numero di globuli rossi muore.

Questa condizione provoca la disidratazione del corpo. Ciò può accadere dopo vomito o diarrea. Inoltre, la mancanza di liquidi si verifica con peritonite, sudorazione abbondante e uso improprio di diuretici.

Lo stato di ipovolemia si verifica a causa di un'errata ridistribuzione del fluido intracellulare. Ciò è influenzato dalla pressione oncotica plasmatica. Si verifica con cirrosi, mancanza di proteine. Questa condizione può essere provocata da un'elevata pressione venosa e da una forte permeabilità vascolare.

Con questa patologia inizia ad apparire una reazione emodinamica compensatoria. Un piccolo volume di sangue riduce la quantità di plasma, quindi il ritorno venoso rallenta. In questo modo, il corpo mantiene il flusso sanguigno, necessario per il funzionamento del cervello e del sistema cardiovascolare.

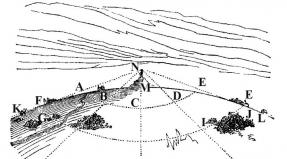

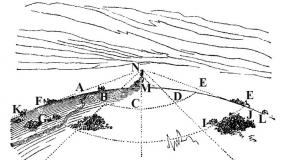

Circolo vizioso ipovolemico

Circolo vizioso ipovolemico

Classificazione

I tipi di diminuzione del volume sanguigno circolante sono i seguenti:

- Forma normocitemica o semplice. Ciò significa che la riduzione del volume totale del sangue è compensata da una diminuzione dei livelli plasmatici. Questo di solito accade immediatamente dopo una grave emorragia e un intervento di emergenza.

- La forma oligocitemica si verifica quando la quantità di sangue e il numero di globuli rossi diminuiscono, facendo sì che i tessuti ricevano meno ossigeno. Questa condizione può verificarsi se è necessaria una trasfusione di sangue, ma non è disponibile in un istituto medico.

- L'ipovolemia policitemica si verifica quando la percentuale di plasma diminuisce. Il numero di globuli rossi aumenta notevolmente, il sangue diventa denso e viscoso. Questa condizione è causata da diarrea, vomito, shock da ustione e molto altro.

- L'ipovolemia relativa si verifica quando si verifica un disturbo nel volume del flusso sanguigno e del sangue circolante.

- L'ipovolemia assoluta è una mancanza di volume del sangue.

- L’ipovolemia della ghiandola tiroidea è la bassa produzione di ormoni tiroidei. Allo stesso tempo, il livello dei liquidi nel corpo diminuisce.

A volte a un paziente viene diagnosticata una combinazione di diverse forme di questa patologia.

Sintomi della malattia

I sintomi della patologia sono associati a picchi di pressione sanguigna. La gravità dei sintomi mostrati dipende dal grado di sviluppo della patologia e dalla gravità del decorso.

Le caratteristiche principali includono:

- bassa pressione sanguigna;

- grave debolezza;

- vertigini;

- dolore addominale;

- dispnea.

I segnali visivi sono:

- pelle pallida;

- cianosi;

- tachicardia;

- ipotensione;

- basse prestazioni;

- gonfiore degli arti inferiori;

- diminuzione della funzione cerebrale.

Sullo sfondo dell'ipotensione, una persona si sente fredda, sebbene la temperatura corporea sia elevata. Il polso e il respiro accelerano. Quando la pressione diminuisce, le vertigini scompaiono e vengono sostituite da uno stato di svenimento. Il paziente può perdere conoscenza e persino cadere in coma, quindi ha bisogno di aiuto di emergenza.

Nei bambini sotto i tre anni, i sintomi dell'ipovolemia aumentano molto rapidamente. Quando un bambino ha diarrea o vomito, sviluppa rapidamente letargia, sonnolenza e apatia. L'area intorno al naso e alle labbra diventa blu e la pelle diventa pallida.

Inoltre, i sintomi che compaiono saranno diversi per ogni grado di sviluppo della malattia:

- Facile. Se appare a causa della perdita di sangue, la pressione sanguigna diminuisce, appare mancanza di respiro e la pelle diventa pallida. Si osservano anche debolezza, nausea grave e sete. Potrebbe verificarsi svenimento.

- Media: la perdita di sangue è pari al 40% del volume sanguigno totale. Allo stesso tempo, l'indicatore della pressione superiore non supera i 90 mm Hg. Arte. Si verifica tachicardia, viene rilasciato sudore freddo e appiccicoso. La persona diventa pallida. Diventa assonnato, assetato e confuso.

- Pesante. Si sviluppa con grave perdita di sangue - fino al 70%. L'indicatore della pressione superiore non è superiore a 60 mm Hg. Arte. La frequenza cardiaca aumenta notevolmente, il polso aumenta rapidamente, la pelle diventa molto pallida e si verificano convulsioni. La persona diventa inibita, appare il disorientamento nello spazio. A volte può verificarsi il coma.

La fase finale di questa condizione può diventare rapidamente uno shock. Un improvviso calo della pressione sanguigna può causare svenimento. Oppure, al contrario, il sistema nervoso della persona inizierà ad eccitarsi. Ci saranno interruzioni nel funzionamento dei reni, del cuore e della respirazione.

Con il tipo policitemico di questa sindrome, oltre a tutti i sintomi di cui sopra, inizia la formazione di trombi nei piccoli vasi. In questo contesto, si verifica l'insufficienza d'organo.

Diagnostica

Per diagnosticare questa malattia, il medico fa:

- esame visivo del paziente;

- studia la storia medica;

- chiarisce le cause della perdita di sangue.

Come diagnostica aggiuntiva, vengono prescritti test di laboratorio e metodi di esame strumentale.

Se il paziente ha insufficienza renale, i test non forniranno le informazioni necessarie sulla patologia.

Trattamento della malattia

La terapia per questa condizione sarà mirata a:

- normalizzazione del volume sanguigno circolante;

- aumento della gittata cardiaca;

- migliorare l’arricchimento di organi e tessuti con ossigeno.

A tale scopo viene prescritto il trattamento per infusione-trasfusione con farmaci sostitutivi del plasma. Vengono utilizzate anche soluzioni di plasma fresco congelato, proteine e cristalloidi. Questa è chiamata correzione dell'ipovolemia. Ma devi stare estremamente attento con loro, perché possono verificarsi ipossia o ischemia.

Nei casi più gravi, i farmaci vengono utilizzati per ripristinare la regolazione vascolare. L'anemia causata da forti emorragie viene trattata con la somministrazione endovenosa di globuli rossi. L'ipovolemia della tiroide viene eliminata con farmaci ormonali e farmaci ad alto contenuto di iodio.

Per provocare una remissione stabile della malattia, è necessario rimuovere la causa che ne ha influenzato lo sviluppo.

Possibili complicazioni

Se non viene fornita assistenza tempestiva per questa patologia, il paziente sviluppa uno shock ipovolemico. Questa condizione è molto pericolosa per la vita umana.

Inoltre, la diminuzione del volume del sangue circolante nel corpo influisce sul malfunzionamento di alcuni organi interni. Questi sono i reni, il fegato, il cervello.

Prevenzione

Le misure preventive per questa condizione sono le seguenti:

- proteggersi da lesioni gravi;

- trattamento tempestivo delle malattie intestinali acute;

- bere la quantità necessaria di liquidi al giorno;

- Fai attenzione quando usi i diuretici.

Il rischio che si verifichi una patologia dopo aver seguito la profilassi sarà minimo.

Cosa fare?

Se pensi di averlo Ipovolemia e i sintomi caratteristici di questa malattia, allora i medici possono aiutarti: ematologo, terapista, pediatra.

Auguriamo a tutti buona salute!

Malattie con sintomi simili

Miocardite (sintomi sovrapposti: 9 su 20)

Miocardite è il nome generale dei processi infiammatori nel muscolo cardiaco o nel miocardio. La malattia può manifestarsi sullo sfondo di varie infezioni e lesioni autoimmuni, esposizione a tossine o allergeni. Viene fatta una distinzione tra infiammazione miocardica primaria, che si sviluppa come malattia indipendente, e secondaria, quando la patologia cardiaca è una delle principali manifestazioni di una malattia sistemica. Con una diagnosi tempestiva e un trattamento completo della miocardite e delle sue cause, la prognosi per il recupero è quella di maggior successo.

è una condizione patologica causata da una rapida diminuzione del volume sanguigno circolante. Si manifesta con diminuzione della pressione sanguigna, tachicardia, sete, nausea, vertigini, svenimenti, perdita di coscienza e pelle pallida. Con la perdita di un grande volume di liquidi, i disturbi si aggravano e lo shock ipovolemico provoca danni irreversibili agli organi interni e morte. La diagnosi viene effettuata sulla base dei segni clinici, dei risultati dei test e dei dati della ricerca strumentale. Il trattamento consiste nella correzione immediata dei disturbi (infusioni endovenose, glucocorticoidi) e nell'eliminazione della causa dello sviluppo dello shock ipovolemico.

ICD-10

R57.1

informazioni generali

Lo shock ipovolemico (dal latino ipo - inferiore, volume - volume) è una condizione che si verifica a seguito di una rapida diminuzione del volume del sangue circolante. Accompagnato da cambiamenti nel sistema cardiovascolare e disturbi metabolici acuti: diminuzione della gittata sistolica e riempimento dei ventricoli cardiaci, deterioramento della perfusione tissutale, ipossia tissutale e acidosi metabolica. È un meccanismo compensatorio progettato per garantire il normale apporto di sangue agli organi interni in condizioni di volume sanguigno insufficiente. Con la perdita di una grande quantità di sangue, la compensazione risulta inefficace, lo shock ipovolemico inizia a svolgere un ruolo distruttivo, i cambiamenti patologici peggiorano e portano alla morte del paziente.

Gli specialisti della rianimazione trattano lo shock ipovolemico. Il trattamento della patologia di base che causa lo sviluppo di questa condizione patologica può essere effettuato da traumatologi ortopedici, chirurghi, gastroenterologi, specialisti in malattie infettive e medici di altre specialità.

Cause

Ci sono quattro ragioni principali per lo sviluppo dello shock ipovolemico: perdita irreversibile di sangue durante il sanguinamento; perdita irreversibile di plasma e di fluidi plasmasimili dovuta a lesioni e condizioni patologiche; deposizione (accumulo) di una grande quantità di sangue nei capillari; perdita di grandi quantità di liquido isotonico attraverso vomito e diarrea. La causa della perdita di sangue irreversibile può essere un'emorragia esterna o interna a seguito di lesioni o interventi chirurgici, sanguinamento gastrointestinale, nonché il sequestro di sangue nei tessuti molli danneggiati o nell'area di una frattura.

La perdita di grandi quantità di plasma è tipica delle ustioni estese. La causa della perdita di liquido simile al plasma è il suo accumulo nel lume dell'intestino e nella cavità addominale durante la peritonite, la pancreatite e l'ostruzione intestinale. La deposizione di una grande quantità di sangue nei capillari si osserva durante lesioni (shock traumatico) e alcune malattie infettive. Una perdita massiccia di liquido isotonico a causa di vomito e/o diarrea si verifica durante le infezioni intestinali acute: colera, gastroenterite di varie eziologie, intossicazione da stafilococco, forme gastrointestinali di salmonellosi, ecc.

Patogenesi

Il sangue nel corpo umano si trova in due “stati” funzionali. Il primo è la circolazione del sangue (80-90% del volume totale), che fornisce ossigeno e sostanze nutritive ai tessuti. Il secondo è una sorta di riserva che non partecipa al flusso sanguigno generale. Questa parte del sangue si trova nelle ossa, nel fegato e nella milza. La sua funzione è quella di mantenere il volume sanguigno richiesto in situazioni estreme associate alla perdita improvvisa di una parte significativa del bcc. Quando il volume del sangue diminuisce, i barocettori vengono irritati e il sangue immagazzinato viene “espulso” nel flusso sanguigno generale. Se ciò non bastasse, si attiva un meccanismo per proteggere e preservare cervello, cuore e polmoni. I vasi periferici (vasi che forniscono sangue alle estremità e organi “meno importanti”) si restringono e il sangue continua a circolare attivamente solo negli organi vitali.

Se la mancanza di circolazione sanguigna non può essere compensata, la centralizzazione aumenta ancora di più e aumenta lo spasmo dei vasi periferici. Successivamente, a causa dell'esaurimento di questo meccanismo, lo spasmo viene sostituito dalla paralisi della parete vascolare e da una forte dilatazione (espansione) dei vasi sanguigni. Di conseguenza, una parte significativa del sangue circolante si sposta verso le parti periferiche, il che porta ad un peggioramento dell’insufficiente apporto di sangue agli organi vitali. Questi processi sono accompagnati da gravi disturbi di tutti i tipi di metabolismo dei tessuti.

Ci sono tre fasi nello sviluppo dello shock ipovolemico: deficit del volume sanguigno circolante, stimolazione del sistema simpatico-surrenale e shock stesso.

- 1 fase– Deficit BCC. A causa della mancanza di volume sanguigno, il flusso venoso al cuore diminuisce, la pressione venosa centrale e la gittata sistolica del cuore diminuiscono. Il fluido che prima si trovava nei tessuti compensatori si sposta nei capillari.

- 2 fase– stimolazione del sistema simpatico-surrenale. L'irritazione dei barocettori stimola un forte aumento della secrezione di catecolamine. Il contenuto di adrenalina nel sangue aumenta centinaia di volte, la norepinefrina – decine di volte. Grazie alla stimolazione dei recettori beta-adrenergici, il tono vascolare, la contrattilità miocardica e la frequenza cardiaca aumentano. La milza, le vene dei muscoli scheletrici, la pelle e i reni si contraggono. In questo modo, il corpo riesce a mantenere la pressione arteriosa e venosa centrale, a garantire la circolazione sanguigna nel cuore e nel cervello a causa del deterioramento dell'afflusso di sangue alla pelle, ai reni, al sistema muscolare e agli organi innervati dal nervo vago (intestino, pancreas, fegato). . Per un breve periodo di tempo, questo meccanismo è efficace; con il rapido ripristino del BCC, segue il recupero. Se il deficit del volume sanguigno persiste, in futuro verranno alla ribalta le conseguenze di un'ischemia prolungata di organi e tessuti. Lo spasmo dei vasi periferici lascia il posto alla paralisi, un grande volume di liquido dai vasi passa nei tessuti, il che comporta una forte diminuzione del volume del sangue in condizioni di deficit iniziale della quantità di sangue.

- 3 fasi– shock effettivamente ipovolemico. Il deficit di BCC progredisce, il ritorno venoso e il riempimento cardiaco diminuiscono e la pressione sanguigna diminuisce. Tutti gli organi, compresi quelli vitali, non ricevono la quantità necessaria di ossigeno e sostanze nutritive e si verifica un'insufficienza multiorgano.

L'ischemia di organi e tessuti durante lo shock ipovolemico si sviluppa in una certa sequenza. Prima soffre la pelle, poi i muscoli scheletrici e i reni, poi gli organi addominali e, nella fase finale, i polmoni, il cuore e il cervello.

Classificazione

Per valutare le condizioni del paziente e determinare il grado di shock ipovolemico in traumatologia e ortopedia, è ampiamente utilizzata la classificazione dell'American College of Surgeons.

- Perdita non superiore al 15% di bcc– se il paziente è in posizione orizzontale, non ci sono sintomi di perdita di sangue. L'unico segno di shock ipovolemico incipiente può essere un aumento della frequenza cardiaca di oltre 20 bpm. quando il paziente si sposta in posizione verticale.

- Perdita del 20-25% di bcc– lieve diminuzione della pressione sanguigna e aumento della frequenza cardiaca. In questo caso, la pressione sistolica non è inferiore a 100 mm Hg. Art., polso non più di 100-110 battiti/min. In posizione supina, la pressione sanguigna può essere normale.

- Perdita del 30-40% di bcc– diminuzione della pressione sanguigna inferiore a 100 mm Hg. Arte. in posizione sdraiata, polso superiore a 100 battiti/min, pallore e pelle fredda, oliguria.

- Perdita di oltre il 40% di bcc– la pelle è fredda, pallida, si nota marmorizzazione della pelle. La pressione sanguigna è ridotta, non c'è polso nelle arterie periferiche. La coscienza è compromessa, il coma è possibile.

Sintomi di shock ipovolemico

Il quadro clinico di uno stato di shock dipende dal volume e dalla velocità della perdita di sangue e dalle capacità compensatorie del corpo, che sono determinate da una serie di fattori, tra cui l'età del paziente, la sua costituzione, nonché la presenza di una grave patologia somatica. , soprattutto malattie dei polmoni e del cuore. I principali segni di shock ipovolemico sono un progressivo aumento della frequenza cardiaca (

Trattamento dello shock ipovolemico

Il compito principale nella fase iniziale della terapia è garantire un sufficiente apporto di sangue agli organi vitali ed eliminare l'ipossia respiratoria e circolatoria. Viene eseguito il cateterismo della vena centrale (se si verifica una diminuzione significativa del volume del sangue, viene eseguito il cateterismo di due o tre vene). A un paziente con shock ipovolemico vengono somministrate soluzioni di destrosio, cristalloidi e poliioniche. La velocità di somministrazione dovrebbe garantire la stabilizzazione più rapida possibile della pressione sanguigna e il suo mantenimento a un livello non inferiore a 70 mm Hg. Arte. Se non vi è alcun effetto dai farmaci elencati, viene eseguita un'infusione di destrano, gelatina, amido idrossietilico e altri sostituti sintetici del plasma.

Se i parametri emodinamici non sono stabilizzati, viene eseguita la somministrazione endovenosa di simpaticomimetici (norepinefrina, fenilefrina, dopamina). Allo stesso tempo, le inalazioni vengono eseguite con una miscela aria-ossigeno. Secondo le indicazioni, viene eseguita la ventilazione meccanica. Dopo aver determinato la causa della diminuzione del volume sanguigno, vengono eseguite l'emostasi chirurgica e altre misure volte a prevenire un'ulteriore diminuzione del volume sanguigno. L'ipossia emica viene corretta mediante infusioni di componenti del sangue e soluzioni colloidali naturali (proteine, albumina).