Жизнь водных млекопитающих. Крупные млекопитающие пресных вод. Коммуникация водных млекопитающих

КОММУНИКАЦИЯ ВОДНЫХ Млекопитающих

Звуки как сигналы. имеют уши, состоящие из наружного отверстия, среднего уха с тремя слуховыми косточками и внутреннего уха, соединенного слуховым нервом с головным мозгом. Слух у морских млекопитающих превосходный, ему помогает и высокая звукопроводность воды.

К числу самых шумных водных млекопитающих относятся тюлени. В период размножения самки и молодые тюлени воют и мычат, и эти звуки часто заглушаются лаем и ревом самцов. Самцы ревут в основном для того, чтобы обозначить территорию, на которой каждый собирает гарем из 10–100 самок. Голосовое общение у самок не столь интенсивное и связано прежде всего со спариванием и заботой о потомстве.

Киты постоянно издают такие звуки, как щелканье, скрип, вздохи на низких тонах, а также нечто подобное скрипу ржавых петель и приглушенным ударам. Считается, что многие из этих звуков есть не что иное, как эхолокация, используемая для обнаружения пищи и ориентации под водой. Они также могут быть средством поддержания целостности группы.

Среди водных млекопитающих бесспорным чемпионом по испусканию звуковых сигналов является дельфин афалина (Tursiops truncatus). Звуки, издаваемые дельфинами, описываются как стоны, писки, скуление, свист, лай, визг, мяуканье, скрип, щелчки, чириканье, похрюкивания, пронзительные крики, а также как напоминающие шум моторной лодки, скрип ржавых петель и т.п. Эти звуки состоят из непрерывной серии вибраций на частотах от 3000 до более чем 200 000 герц. Они производятся при выдувании воздуха через носовой проход и две клапановидные структуры внутри дыхала. Звуки модифицируются усилением и ослаблением напряжения носовых клапанов и за счет движения «язычков» или «пробок», расположенных внутри воздухоносных путей и дыхала. Производимый дельфинами звук, похожий на скрип ржавых петель, представляет собой «сонар», своеобразный эхолокационный механизм. Постоянно посылая эти звуки и принимая их отражение от подводных скал, рыб и других объектов, дельфины могут легко перемещаться даже в полной темноте и находить рыбу.

Дельфины несомненно общаются друг с другом. Когда дельфин издает короткий унылый свист, а за ним свист высокий и мелодичный, это означает сигнал бедствия, и другие дельфины немедленно приплывают на помощь. Детеныш всегда отвечает на адресованный ему свист матери. Когда дельфины рассержены, они «лают», а тявкающий звук, издаваемый только самцами, как полагают, привлекает самок.

Зрительные сигналы. Зрительные сигналы не имеют существенного значения в коммуникации водных млекопитающих. В целом их зрение не отличается остротой и к тому же затруднено малой прозрачностью океанской воды. Стоит упомянуть один из примеров визуальной коммуникации: у тюлена-хохлача над головой и мордой расположен надувающийся мускулистый мешок. При возникновении угрозы тюлень быстро раздувает мешок, который становится ярко-красным. Это сопровождается оглушительным ревом, и нарушитель границ (если это не человек) обычно отступает.

Некоторые водные млекопитающие, особенно те, что проводят часть времени на суше, совершают демонстративные действия, связанные с защитой территории и размножением. За этими немногими исключениями, зрительная коммуникация используется слабо.

Обонятельные и тактильные сигналы. Обонятельные сигналы, вероятно, не играют большой роли в коммуникации водных млекопитающих, служа лишь для взаимного опознавания родителей и детенышей у тех видов, которые проводят значительную часть жизни на лежбищах, например у тюленей. Киты и дельфины обладают, по-видимому, обостренным чувством вкуса, помогающим определить, стоит ли есть пойманную рыбу.

У водных млекопитающих тактильные органы распределены по всей коже, и чувство прикосновения, особенно важное в периоды ухаживания и заботы о потомстве, хорошо развито. Так, в брачный период пара морских львов часто сидит лицом друг к другу, сплетаясь шеями и часами лаская друг друга.

Самая многочисленная груп-па — лесные звери. К ней относят зверей, населяю-щих лес и заросли кустарников. Среди них есть ви-ды, большую часть жизни проводящие на деревьях.

Например, белка, куница, соня имеют острые когти и пышный хвост, помогающий совершать планирующие прыжки. У летяг и летучих мышей для этого ис-пользуются кожистые складки по бокам тела.

Некоторые виды лесных зве-рей, например бурундуки, собо-ли, ведут наземно-древесный об-раз жизни. В тропических лесах обитают лемуры, ленивцы, горил-лы, шимпанзе, имеющие хвата-тельные лапы с сильно развиты-ми пальцами и цепкий хвост.

Среди животных, ведущих наземный образ жизни (на зем-ле они добывают корм, выводят потомство), встречаются всеяд-ные (бурые медведи и барсуки ), хищные (лисицы, росомахи , хорь-ки ) и растительноядные виды (лоси, олени, косули, зайцы ). Для них деревья служат укрыти-ем и кормом.

Открытые пространства — степи, прерии, саванны — есть на всех континентах. Основная растительность таких экосистем — травы, поэтому среди животных преоб-ладают травоядные. Очень разнообразны и многочис-ленны копытные: антилопы, зебры, сайгаки, дикие лошади , кочующие по бескрайним просторам в поис-ках корма. Все они хорошие бегуны, так как долж-ны спасаться от сильных и быстроногих хищников — гепардов, львов, степных волков .

Типичны для таких экосистем грызуны: сурки, суслики, тушканчики, песчанки, хомяки. Колонии этих зверей могут оказывать негативное воздействие на ландшафт, условия произрастания растений .

Млекопитаю-щие произошли от наземных животных. Однако не-которые виды вторично освоили водную среду. Это отразилось на особенностях их внешнего и внутрен-него строения. Например, киты, дельфины, сирены всю жизнь проводят в воде, поэтому их тело имеет об-текаемую форму, лишено волосяного покрова. У них имеются приспособления для плавания — хвостовой плавник и ласты (видоизменён-ные передние конечности). Дру-гие животные, например тюле-ни, моржи , морские котики , тоже живут в воде, но в период размножения выходят на сушу, образуя огромные лежбища. Материал с сайта

Полуводный образ жизни ведут бобр, ондатра , нутрия , калан .

Их конечности снабжены пла-вательными перепонками, поэтому они хорошо пла-вают, добывая корм и спасаясь от врагов.

Особенности строения и об-раза жизни подземных млекопитающих связаны с обита-нием в плотной, лишённой света среде. Тело землероев ко-роткое, покрыто густым, плотным мехом. Шейный отдел незаметен, хвост редуцирован. Конечности обычно лопатообразной формы и обладают развитой мускулатурой, снабжены большими когтями.

Видят подземные млекопитающие плохо, ушные раковины отсут-ствуют. Однако хорошо развиты ор-ганы обоняния и осязания. Почти всё время они проводят под землёй.

Картинки (фото, рисунки)

На этой странице материал по темам:

Среди них есть группа животных, которая связана с водой, но много времени проводит на суше. Это бобр, ондатра, нутрия, норка. Корм они добывают не только в воде, но и на суше. Тюлени большую часть времени проводят в воде, где добывают пищу, но размножаются на суше. И только китообразные по-настоящему стали водными, где они проводят свою жизнь. Тело их приобрело рыбообразную форму, имеются плавники, задние конечности почти исчезли. Детенышей вскармливают в воде. Очень сильно развит жировой слой, который позволяет им находиться в холодной воде.

- Особенности внешнего строения:

Тело водного млекопитающего состоит из головы, шеи, туловища, хвоста и двух пар конечностей. Голова условно подразделяется на два отдела: задний – черепной и передний – лицевой. На голове находятся наружные уши, которые впервые встречаются только у млекопитающих. Наружные ушные раковины позволяют лучше улавливать звуки.

Ротовое отверстие окружено мягкими и подвижными губами, служащими для захватывания и удержания пищи. Губы – характерная особенность млекопитающих. Между губами и зубами образуется предротовая полость. . Во рту млекопитающих имеется подвижный язык, помогающий захватывать добычу, переворачивать ее при пережевывании. Почти у всех млекопитающих (за небольшим исключением) имеются зубы, служащие для удержания и механической переработки пищи.

- Особенности внутреннего строения:

Кровеносная система. У водных млекопитающих она похожа на кровеносную систему птиц. Сердце четырехкамерное: два предсердия и два желудочка. В левой половине сердца находится артериальная кровь, в правой - венозная.

Выделительная система: Представлена почками.

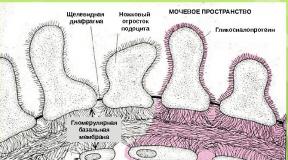

Нервная система. Центральная нервная система млекопитающих состоит из тех же отделов, что и у других позвоночных. Наиболее развит передний мозг, имеющий крупные полушария. Поверхность; полушарий образована несколькими слоями нервных клеток.

Дыхательная система. обеспечивает совершенный газообмен.

У большинства млекопитающих желудок простой, состоящий из одной камеры. В стенках его находятся железы.

- Размножение:

Размножение млекопитающих характеризуется большим разнообразием. Длительность вынашивания детенышей зависит от величины животного.Чем животное больше тем и вынашивание происходит дольше. Живородность, которая сочетается с последующим выкармливанием потомства молоком, что отличает их от рыб и рептилий. Эта особенность способствует лучшей сохранности молодых особей и дает возможность размножения в разной природной среде.

Водные млекопитающие on PhotoPeach